Rencontres de cinéma

Scorsese & De Niro: l’envers du miroir

Un récit littéraire inspiré par la rencontre entre deux géants de la peinture

Il arrive qu’un regard trouve sa résonance dans un autre. Et que la rencontre devienne langage.

Un langage fait d’ombres, de silences, de colère contenue. Quand Martin Scorsese a rencontré Robert De Niro, ce fut une histoire de double. De miroir. D’obsession partagée.

Ils venaient de la même ville, des mêmes rues, des mêmes familles. Mais chacun, jusque-là, était seul dans son plan.

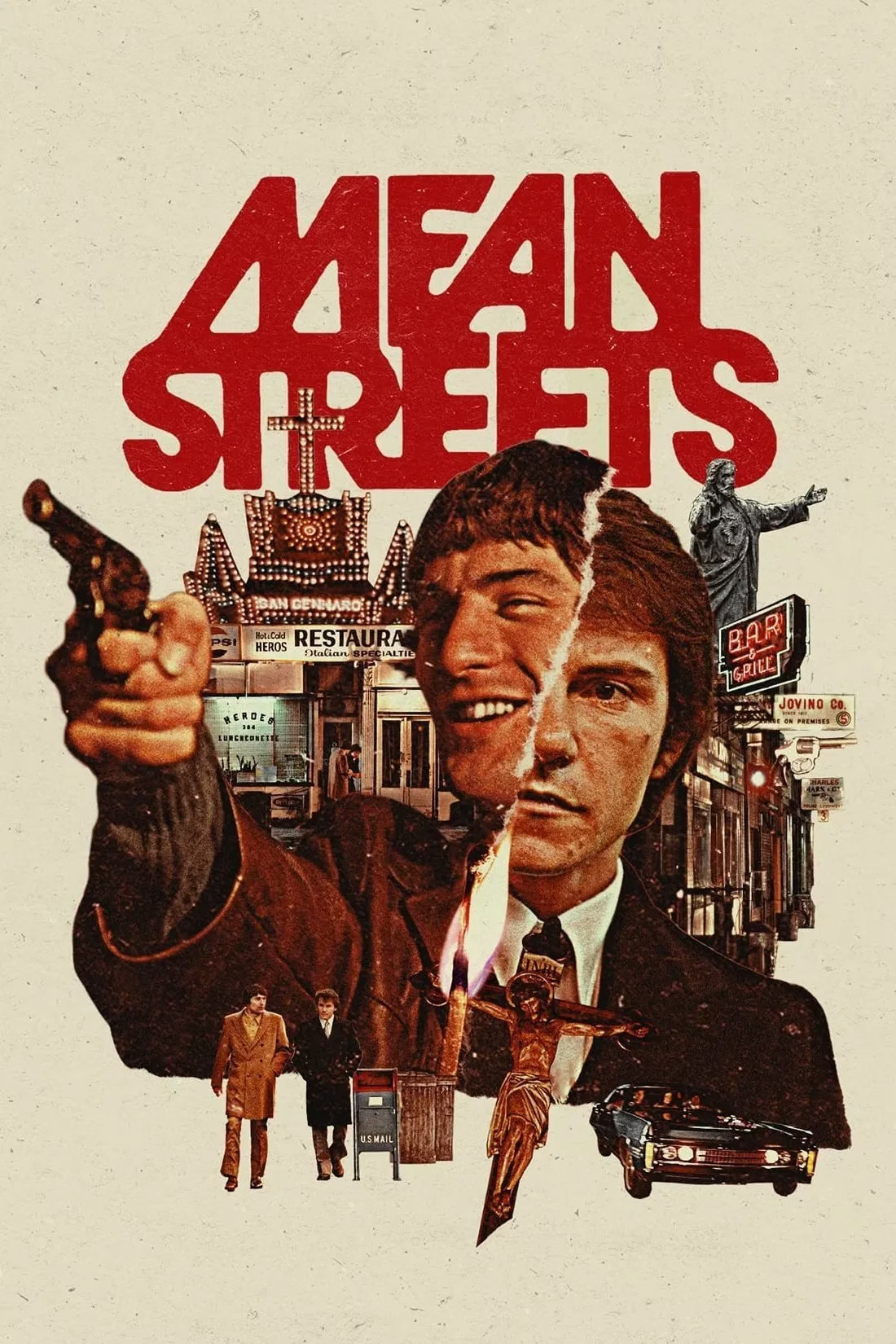

C’est Mean Streets qui les a rassemblés dans le même cadre.

Et le film, dès lors, ne s’est plus arrêté.

Par Steve Lauper

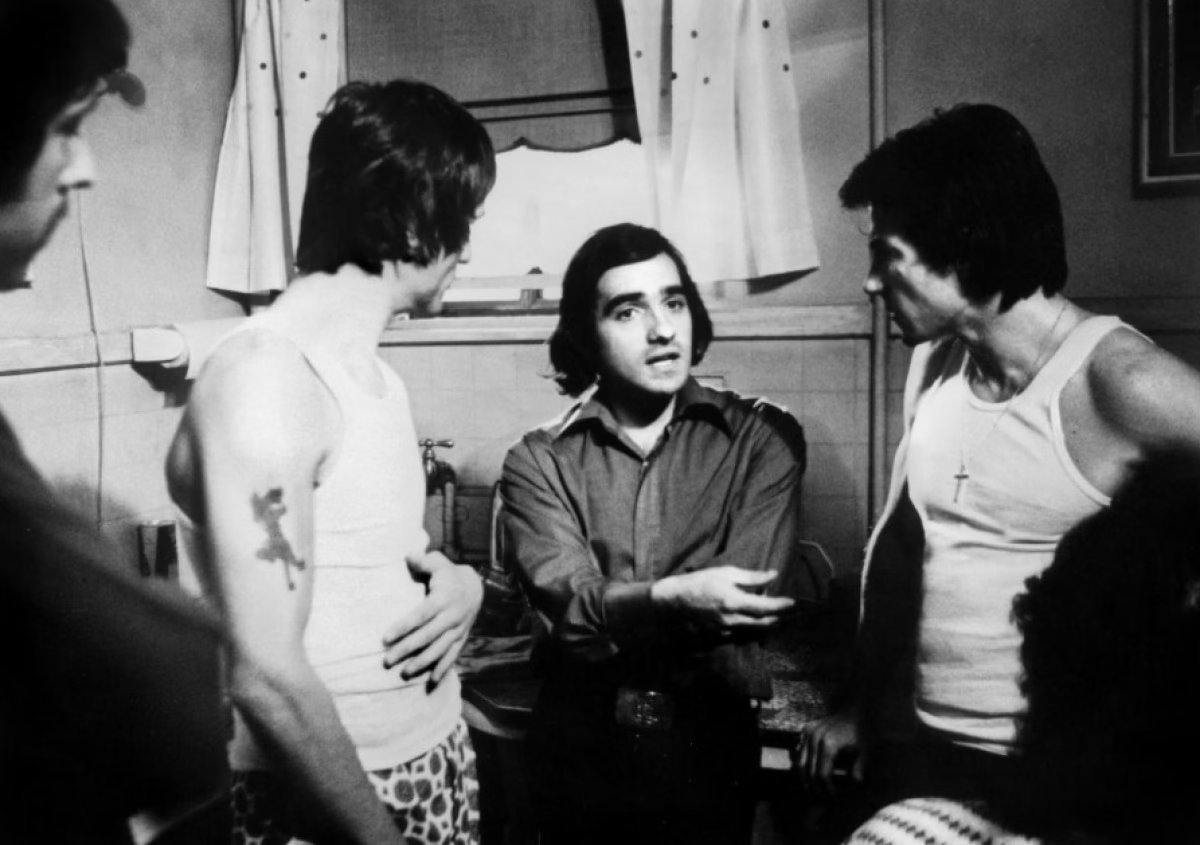

De gauche à droite: Robert de Niro, Martin Scorcese et Harvey Keitel sur le tournage de Mean Streets (1973)

C’est Brian De Palma qui les met en contact, presque par hasard, presque comme on réunit deux morceaux d’un miroir qu’on croyait perdus.

Scorsese cherche alors un acteur pour incarner Johnny Boy, ce voyou imprévisible, cabossé, provocateur, à la fois fascinant et incontrôlable. Un type qui ne tient pas en place, qui rit quand il ne faut pas, qui jette des pétards dans les boîtes aux lettres et défie les truands sans même mesurer le danger.

Scorsese a déjà vu Robert De Niro dans Bang the Drum Slowly. Il a été frappé par son regard intérieur, sa capacité à s’effacer tout en restant magnétique.

Mais c’est lors de leur premier vrai échange qu’il comprend.

Une audition sans tension. La caméra tourne. Et soudain, De Niro ne joue pas Johnny Boy — il le devient.

Le débit, les gestes, le regard fuyant, l’énergie en pointillés, les silences qui pèsent autant que les éclats… tout y est. Il ne joue pas : il habite.

« Il savait exactement qui était Johnny Boy », dira Scorsese. « Il l’avait connu, il l’avait vu grandir. Il avait été lui, ou son cousin, ou son voisin. »

Ce que Scorsese voulait filmer, De Niro le portait déjà en lui — il le ramenait du trottoir, du hall d’immeuble, de l’arrière-salle d’un café où la parole est rare et les regards font loi.

Le jeune réalisateur comprend alors qu’il a trouvé plus qu’un acteur : un double muet, un interprète de ses ombres, capable d’incarner ce qu’il ne sait dire qu’en images.

Et De Niro, de son côté, sent immédiatement que ce réalisateur-là n’est pas comme les autres. Qu’il ne dirigera pas, mais écoutera, absorbera, synchronisera.

Scorsese cadre. De Niro incarne.

Scorsese pose l’architecture. De Niro fait circuler le sang.

Le personnage de Johnny Boy, dans le script initial, était flou.

Mais De Niro lui donne un corps, un passé, une densité nerveuse. Il devient la pulsion errante du film, celle qui menace de faire tout exploser.

Il fume, il ricane, il ruine sa propre vie en défiant les mafieux pour vingt dollars. Et pourtant, on l’aime. On veut le protéger.

De Niro crée cette ambiguïté morale et charnelle qui deviendra sa signature. Un chaos maîtrisé, une force sans démonstration.

C’est l’essai décisif.

La première vraie prise.

Le moment où l’un entre dans le cadre de l’autre, et où, ensemble, ils fondent une langue commune.

Un pacte. Un film. Un monde.

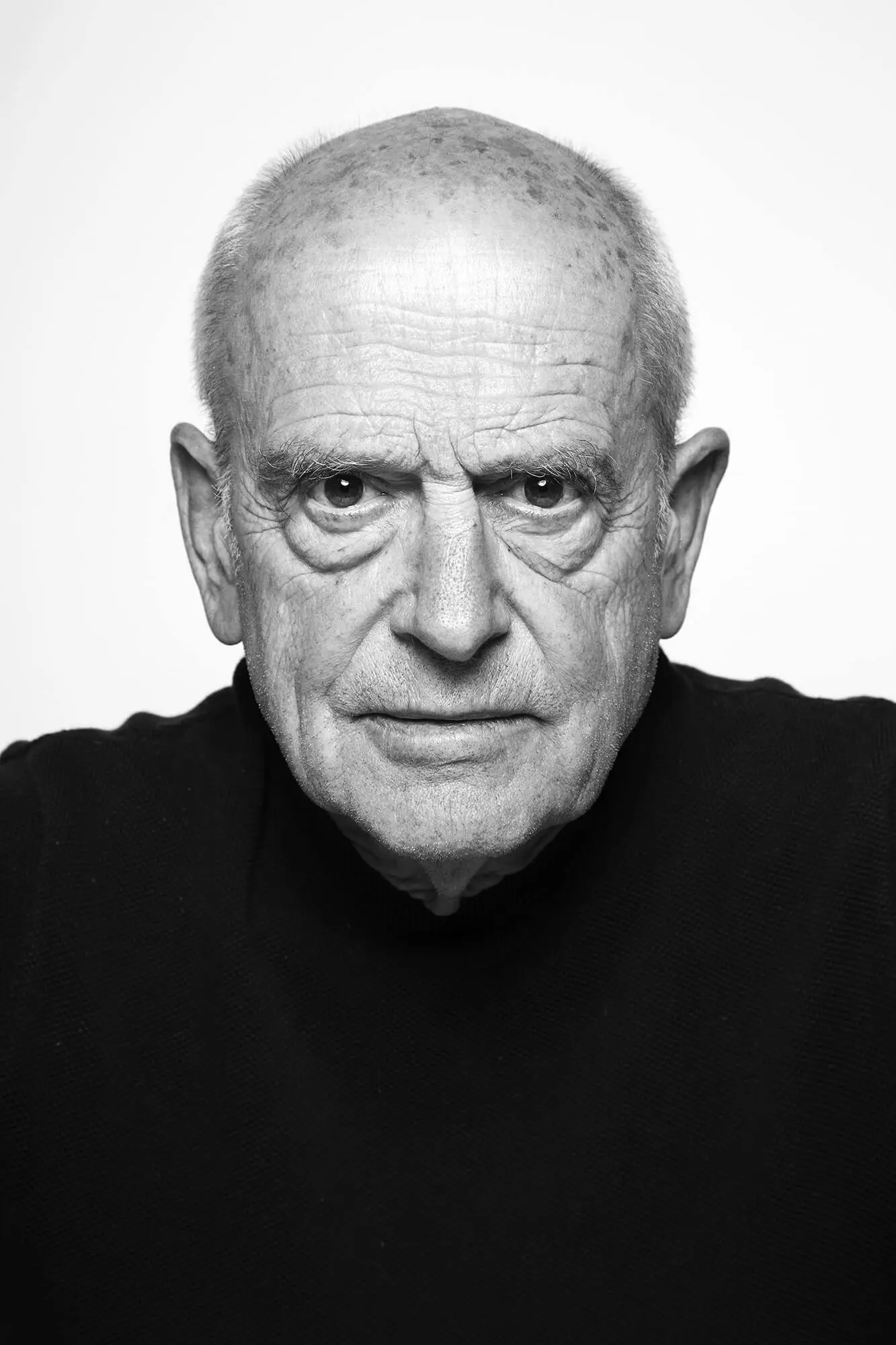

Robert De Niro (1973)

SÉQUENCE III : Mean Streets – Naissance d’un cinéma incarné

Le tournage commence.

Budget minuscule. Caméra nerveuse. Décors bruyants.

Mais l’énergie est là. Crue. Sincère. Incontrôlable.

Scorsese veut filmer la rue comme il l’a vécue : la crasse sur les murs, les néons sous les paupières, les psaumes au milieu des insultes.

Dans la lumière rouge des bars et les chambres à moitié meublées, la caméra tangue.

Elle épouse les corps, suit les errances, se cogne aux murs.

Pas de décors en carton-pâte. Pas de truands romantiques.

Ici, les gangsters sont des losers à crédit.

Des mecs qui rêvent en petit et se cassent les dents sur leurs propres dettes.

Et Johnny Boy, lui, déboule comme une grenade dégoupillée.

De Niro le joue comme un chien fou.

Il gesticule, rit trop fort, parle tout seul.

Il cabotine pour mieux cacher la panique.

À l’écran, il est partout. Et pourtant insaisissable.

Scorsese ne le dirige pas.

Il le suit, à distance, comme on suit un orage.

Il cadre au plus près pour capter la foudre.

Harvey Keitel, alias Charlie, devient le contrepoids :

l’homme qui veut bien faire, mais vacille.

L’homme qui protège Johnny Boy comme Scorsese a vu son propre père protéger un frère addict et ingérable.

Mean Streets, c’est l’histoire d’un fils déchiré entre l’amour et la morale.

Entre Dieu et la rue.

Entre la lumière de l’autel et l’obscurité des arrière-salles.

La violence n’y est jamais héroïque. Elle est désespérée.

Et quand elle surgit, c’est Scorsese lui-même qui la déclenche à l’écran —

Il joue, muet, l’homme qui tire sur Johnny Boy à la fin du film.

Comme pour dire : c’est moi qui décide du sort de mes personnages. Même les plus fous. Surtout eux.

Affiche de Mean Streets (1973)

SÉQUENCE IV : Taxi Driver – Le reflet éclaté

Le film sort. Le succès est critique. Modeste.

Mais Francis Ford Coppola, impressionné, souffle le nom de De Niro à la Paramount.

Le rôle de Vito Corleone jeune dans The Godfather Part II lui vaut un Oscar.

Il devient une star.

Et tout s’accélère.

Scorsese, lui, doute. Il tourne Alice Doesn’t Live Here Anymore, s’éloigne de New York, se perd un peu dans le studio system.

Mais De Niro ne l’oublie pas.

Il lit un script : Taxi Driver.

Un certain Paul Schrader l’a écrit.

Il pense à Scorsese. Il l’appelle. Le supplie de le réaliser.

Scorsese accepte.

Et ensemble, ils plongent dans la nuit américaine.

Travis Bickle, ce n’est plus Johnny Boy.

C’est la solitude à l’état brut.

Un homme en trop.

Un vétéran sans boussole.

Un chauffeur de taxi qui regarde la ville comme un purgatoire.

De Niro descend dans le personnage comme dans un puits.

Il maigrit. Il se coupe du monde. Il conduit la nuit, pour de vrai.

Il improvise : You talkin’ to me?

Le miroir est là. Le flingue aussi.

Et Scorsese filme à la première personne, comme s’il voulait entrer dans la tête de son acteur.

Là encore, il s’offre un caméo :

le client jaloux à l’arrière du taxi, qui parle de tuer sa femme.

Le prêtre du péché. L’alter ego. Le double enragé.

Taxi Driver est une confession sans pardon.

Une plongée dans le délire, la violence, la grâce, le sang.

Mais surtout, le pacte De Niro / Scorsese est désormais scellé.

Ils ont trouvé leur langue commune. Leur syntaxe. Leur douleur partagée.

SÉQUENCE V : Raging Bull – Le cri sous la peau

1979. Scorsese va mal. Très mal. Drogues, crises, mariages en miettes. Il touche le fond.

Il est hospitalisé, entre la vie et la mort.

Et c’est De Niro qui vient le voir.

Il lui parle doucement, mais sans détour.

Il lui tend une biographie : celle de Jake LaMotta, boxeur déchu, cogneur génial, homme fracassé.

Il lui dit : Marty, si tu ne fais pas ce film, tu vas mourir.

Scorsese accepte.

Et il remonte sur le ring.

Raging Bull, c’est la plus grande autopsie jamais filmée d’un homme qui s’autodétruit.

C’est le film de la douleur nue, sans filtre, sans tricherie.

Le noir et blanc y est le grain de la mémoire, la matière du regret.

De Niro se transforme :

il prend 30 kilos, s’abîme physiquement, s’enterre dans la brutalité.

Il devient LaMotta comme on devient un animal, le taureau de Bronx.

Et Scorsese le cadre comme un miroir brisé.

Le ring, c’est une cellule.

La salle de bain, un confessionnal.

Le miroir, une scène de théâtre.

Et à la fin, Jake LaMotta seul, vieillissant, s’adressant à son reflet :

« I’m the boss. I’m the boss. »

Mais il sait, et nous le savons, qu’il a tout perdu.

Scorsese, derrière la caméra, dit adieu à sa propre chute.

Il a fait son come back. Grâce à De Niro. Grâce au cinéma.

Raging Bull est leur chef-d’œuvre jumeau.

Un film de sang, de larmes, d’amour et de redemption.

Un film qui purge, salvateur.

Robert De Niro dans Raging Bull de Martin Scorsese (1980)

SÉQUENCE VI : The Irishman – Dernier regard, dernier cadrage

Ils se sont perdus de vue. Longtemps.

Chacun a suivi son chemin. Les années 2000 les ont séparés.

Scorsese s’est tourné vers DiCaprio.

De Niro s’est éparpillé dans des rôles secondaires, des films oubliables.

Mais un lien ne s’efface pas. Il se détend comme un élastique. Puis revient à la maison.

Et c’est Netflix qui leur offre leur dernier grand projet commun.

Pas un come-back. Un testament.

Un film sur la mémoire qui vacille, les visages qui se fanent, les corps qui ploient sous le temps qui passe.

C’est The Irishman, 2019.

Scorsese a toujours filmé les hommes face à leurs fautes.

Mais ici, le jugement ne vient plus de Dieu ni des autres — il vient du temps.

Robert De Niro est Frank Sheeran, vieux tueur à gages qui se souvient.

Ou croit se souvenir.

Il parle, mais tout glisse.

Rien ne tient, sauf la solitude.

Le film s’étire sur trois heures trente.

C’est voulu. C’est le temps qu’il faut pour dire l’indicible.

La lenteur n’est pas un défaut. C’est une marche programmée vers la fin.

Et ce qui bouleverse, ce ne sont pas les balles.

C’est la scène où Sheeran choisit son cercueil.

Ou celle où il demande qu’on laisse la porte de sa chambre entrouverte, comme un enfant effrayé.

Scorsese filme au seuil de la mort, mais avec une douceur qu’on ne lui connaissait pas.

Le plan final est un adieu.

Et le reflet dans les yeux de De Niro est le miroir d’un demi-siècle de cinéma partagé.

Robert De Niro et Martin Scorsese sur le tournage de The Irish Man (2019)

ÉPILOGUE : Deux voix, un seul souffle

On a dit qu’ils formaient un duo. Mais ce serait trop simple.

Scorsese et De Niro, c’est un seul souffle.

L’un respire à travers la caméra, l’autre par le silence.

Leur collaboration n’est pas une alliance, mais un long plan-séquence de caractères imbriqués —

une traversée du XXe siècle en clair-obscur.

Leurs films racontent l’Amérique des marges,

des hommes hantés, fauchés par leurs propres vertiges.

Et, en creux, se dessine quelque chose de plus rare :

une fidélité farouche, tenace, fraternelle.

Scorsese filme. De Niro incarne.

Mais souvent, on ne sait plus très bien

qui est l’auteur et qui est le reflet.

Ils ont partagé la même lumière, la même nuit,

les mêmes excès, la même tendresse muette.

Leurs films ne sont pas des objets.

Ce sont des aveux.

Et quand on revoit Mean Streets, Taxi Driver, Raging Bull, The Irishman,

on comprend que ce n’est pas un parcours artistique.

C’est un pacte de cinéma et de vie.

Un fil tendu entre deux solitudes qui se comprennent.

Ils n’ont pas changé le cinéma.

Ils l’ont rendu plus humain. Plus dense. Plus vrai.

Deux hommes.

Une ville.

Un seul miroir.

Articles liés :

Vincent Van Gogh & Paul Gauguin: duel dans la maison jaune

Rencontres artistiquesVincent Van Gogh & Paul Gauguin: duel dans la maison jauneUn récit littéraire inspiré par la rencontre entre deux géants...

C’est un secret

RécitC'est un secretIl y a des instants, même furtifs, qui s’impriment pour toujours. J’avais douze ans. Ce jour-là, j’ai compris qu’un sourire...

0 commentaires