JESSICA MARGLIN

Au gué des non-dits

Cette historienne américaine, juive pratiquante et actuellement en poste à Paris, a inscrit ses filles à l’école publique. Cette expérience l’a convaincue d’une chose : contrairement à une affirmation et à une croyance répandues, la laïcité à la française n’est pas neutre. Ce tabou levé n’est que le dernier d’une série de non-dits dont les dévoilements successifs jalonnent l’histoire de sa famille et un itinéraire spirituel et intellectuel qui l’a notamment amenée à se spécialiser dans l’histoire des juifs d’Afrique du Nord.

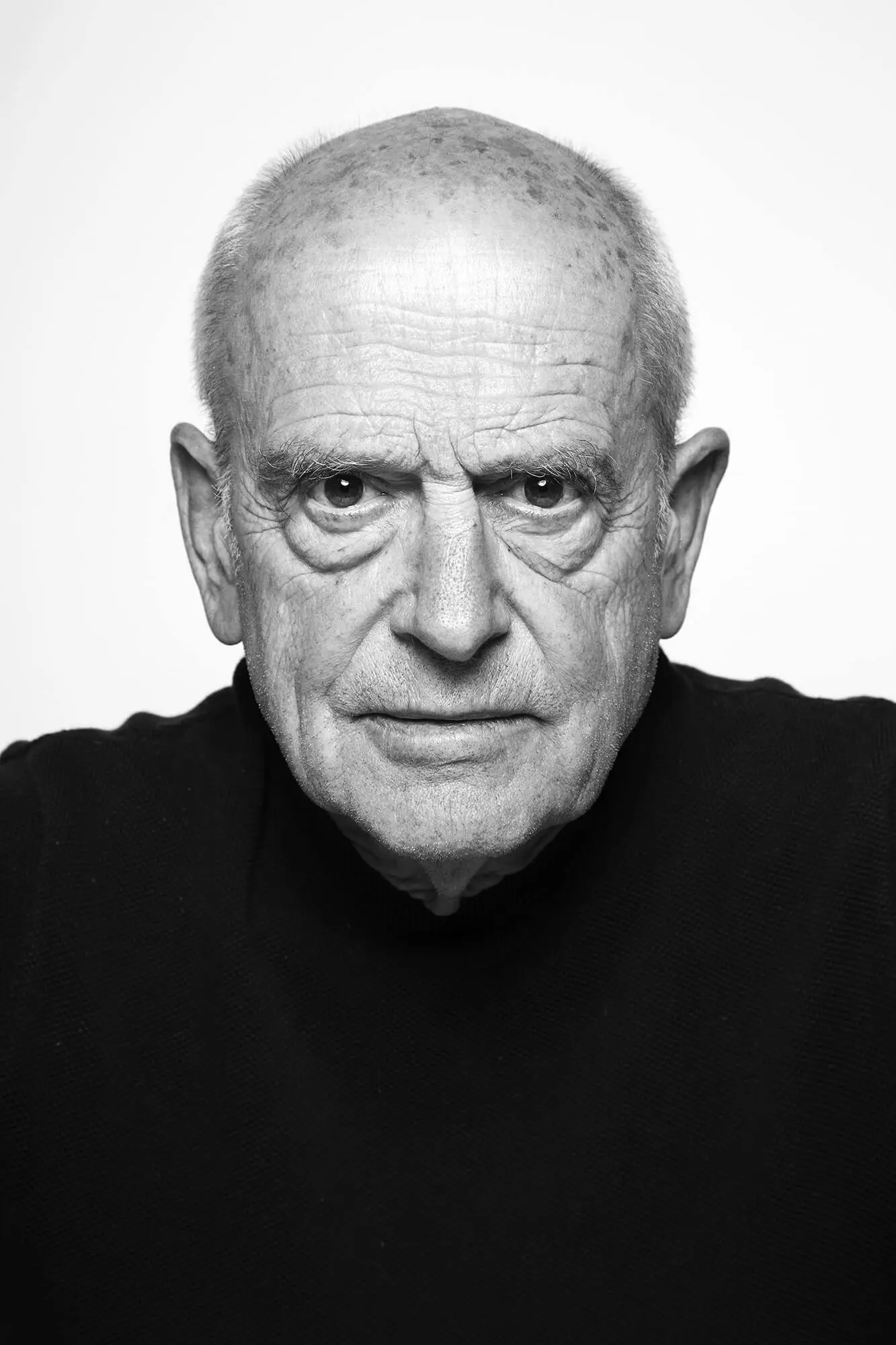

Texte Guilhem Dargnies – Photos Steve Lauper

À une époque où l’Alsace était allemande et l’Allemagne aux mains des nazis, un ambitieux médecin alsacien aspirait à embrasser, à l’hôpital, une carrière auréolée du prestige de la recherche. Pour prétendre à des responsabilités au sein du IIIème Reich, il fallait rejoindre le parti d’Adolf Hitler. Cet homme se plia à cette contrainte avec d’autant moins d’embarras qu’il était acquis aux thèses sur la prétendue supériorité de la race aryenne. Les démêlés qu’il eût ensuite avec les autorités allemandes eurent pour origine, dit-on, un désaccord sur l’organisation du travail, non sur l’idéologie nazie.

Lorsque l’Allemagne fut vaincue et que l’Alsace revint à l’Hexagone, il fit l’objet d’une information judiciaire pour intelligence avec l’ennemi qui fut classée sans suite. Mais une deuxième procédure, conduite sur demande du conseil régional des médecins, lui retira le droit d’exercer la médecine et l’exclut des fonctions hospitalières et administratives. Il prit alors la route du Maroc. Parce qu’à Tanger, à l’époque sous administration internationale, les bannis de l’Europe d’après-guerre pouvaient encore espérer se construire un avenir…

*

* *

Café allongé et cake au citron. En ce début d’automne 2024, Steve et moi nous rendons au Grand Bréguet, une vaste cantine du 11ème arrondissement de Paris. C’est là que Jessica Marglin nous a donné rendez-vous. Cette Américaine de 41 ans, historienne de formation et de métier, actuellement en France pour son travail, apprécie cette adresse pour son calme et son atmosphère conviviale, en particulier lorsque les familles viennent déguster un goûter après l’école. Non loin de là, l’appartement du boulevard Voltaire où elle et son mari, Nathan, ont emménagé pour deux ans. Et l’établissement où ils scolarisent leurs filles, Suzanne et Emmanuelle, respectivement âgées de 12 et 7 ans.

« Le Grand Bréguet » – Restaurant -bar biologique (17 rue Bréguet, Paris 11ème)

Fresque murale de l’artiste Manette (https://www.instagram.com/m_a_n_e_t_t_e/)

Seau d’eau froide à la figure

N’eût été pour ses parents et beaux-parents qui vivent aux États-Unis, Jessica aurait élu domicile en France pour une vie entière. Son impeccable pratique de notre langue y est pour quelque chose, tout comme ce qu’elle ressent, au fil de ses pas, sur les bords de Seine. Où, s’enthousiasme-t-elle, la culture fait un peu partie du quotidien. « Il y a des théâtres presqu’à chaque coin de rue et il n’est pas rare, dans le métro, de surprendre des voyageurs un livre ouvert à la main ! » Ces années parisiennes auront tant plu à Jessica et son mari qu’ils envisagent de s’y offrir un pied-à-terre. De la sorte, leurs filles et eux-mêmes pourront revenir en France aussi souvent qu’ils le souhaiteront et que le permettra leur emploi du temps.

Au fil de mes échanges avec cette femme, j’ai apprécié ses qualités humaines : beaucoup de gentillesse, d’abord, mais également de la curiosité et une simplicité mêlée à un sens de la nuance et à une grande humilité qui ne lui ôte aucunement une capacité à dire franchement ce qu’elle pense sur les sujets qui lui tiennent à cœur. Par sa seule façon de s’exprimer elle dégage une autorité sereine, tranquille, jamais surplombante et toujours ouverte à l’échange. Mais si nous avons voulu dresser son portrait, Steve et moi, c’est avant tout pour son regard personnel sur la laïcité telle qu’elle est vécue et appliquée dans notre pays.

″Principe de séparation dans l’État de la société civile et de la société religieuse″ ; ″impartialité, neutralité de l’État à l’égard des Églises et de toute confession religieuse″. Voilà comment le Centre national de ressources textuelles et lexicales (CNRTL) définit ce principe républicain de la laïcité. Jessica conteste ici l’emploi du mot ″neutralité″. « On dit de la laïcité qu’elle est neutre, mais ça n’est pas vrai », insiste-t-elle. Pourquoi ? « Parce qu’à l’école publique, par exemple, le calendrier des congés et des jours fériés conviendra parfaitement à un élève athée ou agnostique comme à un élève catholique ou protestant : au premier parce qu’il s’en moque ; au deuxième parce qu’il n’a pas besoin de manquer les cours pour assister aux grandes fêtes de sa religion. Par contre, si cet élève pratique l’islam ou le judaïsme, là c’est autre chose (1) ! »

Tel est justement son cas. Jessica, son mari et ses filles sont juifs et pratiquants. Et c’est notamment du fait de son expérience à Paris, en tant que juive pratiquante, qu’elle est parvenue à cette opinion. Cela s’est fait par petites touches, au gré de conversations avec collègues et amis, quoiqu’il y eût un événement déclencheur, en 2017, au moment où elle était sur le point d’inscrire sa fille aînée à l’école publique. Pour Jessica ce jour-là, il faut dire, ce fut un peu comme si on lui avait jeté un seau d’eau froide à la figure.

J’allais écrire « il faut d’ire » ! Se pourrait-il que ce sujet me mette en colère ? Et si oui, de quoi ce sentiment est-il fait ? Première hypothèse : je me sens solidaire de la position de Jessica et remonté contre celle de la directrice de l’école publique où Suzanne fut inscrite. Deuxième hypothèse : c’est l’inverse, je me sens solidaire de la position de cette cadre de l’Éducation nationale et remonté contre celle de Jessica. Troisième hypothèse : ma colère vient de mon incapacité à trancher tant je ne cesserai de basculer d’une opinion à l’autre tout au long de la réalisation de ce portrait. Mais avant d’y revenir, et afin de bien comprendre la position de mon interlocutrice, faisons d’abord plus ample connaissance avec elle.

Jessica naît à Boston, le 12 janvier 1983. À l’époque, le couple de ses parents habite Cambridge, une ville située dans l’agglomération de la capitale du Massachusetts. Un grand nombre d’universités prestigieuses y ont leur campus, comme Harvard, où le père de Jessica, Stephen Marglin, enseigne l’économie. Tandis que sa mère, Frédérique Apffel-Marglin, née Apffel, est professeure d’anthropologie à Smith College, une université féminine située à plus d’une heure et demi de route, et de laquelle elle voudra bientôt rapprocher le domicile familial. Jessica aura trois ou quatre ans lorsque ses parents déménageront.

Cette expérience fera étonnamment écho à celle de sa mère au même âge. En effet, Frédérique Apffel était tout aussi jeune lorsque sa famille quitta l’Alsace pour le Maroc…

Le nouveau cadre de vie de Jessica, enfant, s’appelle Shutesbury. « C’est un village à l’américaine. Un tout petit village. Il doit y avoir 2000 habitants », raconte l’historienne. « Il n’y a pas de centre-ville. Les maisons sont éparpillées un peu partout dans l’espace. On ne voit pas la maison des voisins depuis la nôtre, située au beau milieu de la forêt et entourée d’un grand jardin avec quelques pommiers et des champs à proximité ! » Que garde-t-elle de cette époque ? « De merveilleux souvenirs ! J’ai beaucoup aimé habiter à la campagne, parmi les arbres. C’était vraiment une enfance dorée ». Jessica y a vécu jusqu’au jour de son départ pour la fac, à 18 ans – deuxième écho à la vie de sa mère, Frédérique ayant elle aussi grandi, jusqu’à son entrée dans les études supérieures, en un seul et même lieu…

Lorsque les parents de Jessica se sont installés à Shutesbury, ils ont fait construire une grange pour des chevaux. Chez les Marglin, ces équidés n’étaient pas les seuls animaux de compagnie. La famille y possédait aussi des chiens, des chats, un cochon d’Inde, un lapin. « Et ces petites grenouilles de l’étang qu’on faisait venir à la maison en les installant dans de petits aquariums ! »

(1) À l’heure de publier ce texte, je le relis et voilà que surgit un souvenir de reportage que j’avais enfoui. Il donne très largement raison à Jessica, quoique dans un contexte différent de celui de l’école. Il s’agit de l’armée. À bord d’un bâtiment de la Marine nationale en 2015, avec le photojournaliste Anthony Micallef, j’avais assisté à un office catholique, et à un autre, musulman. Le premier avait été célébré au grand jour, sur le pont du navire. Le deuxième dans une petite pièce bien cachée dans les profondeurs du bâtiment. Ce n’était pas à proprement parler une cale, mais ça y faisait beaucoup penser…

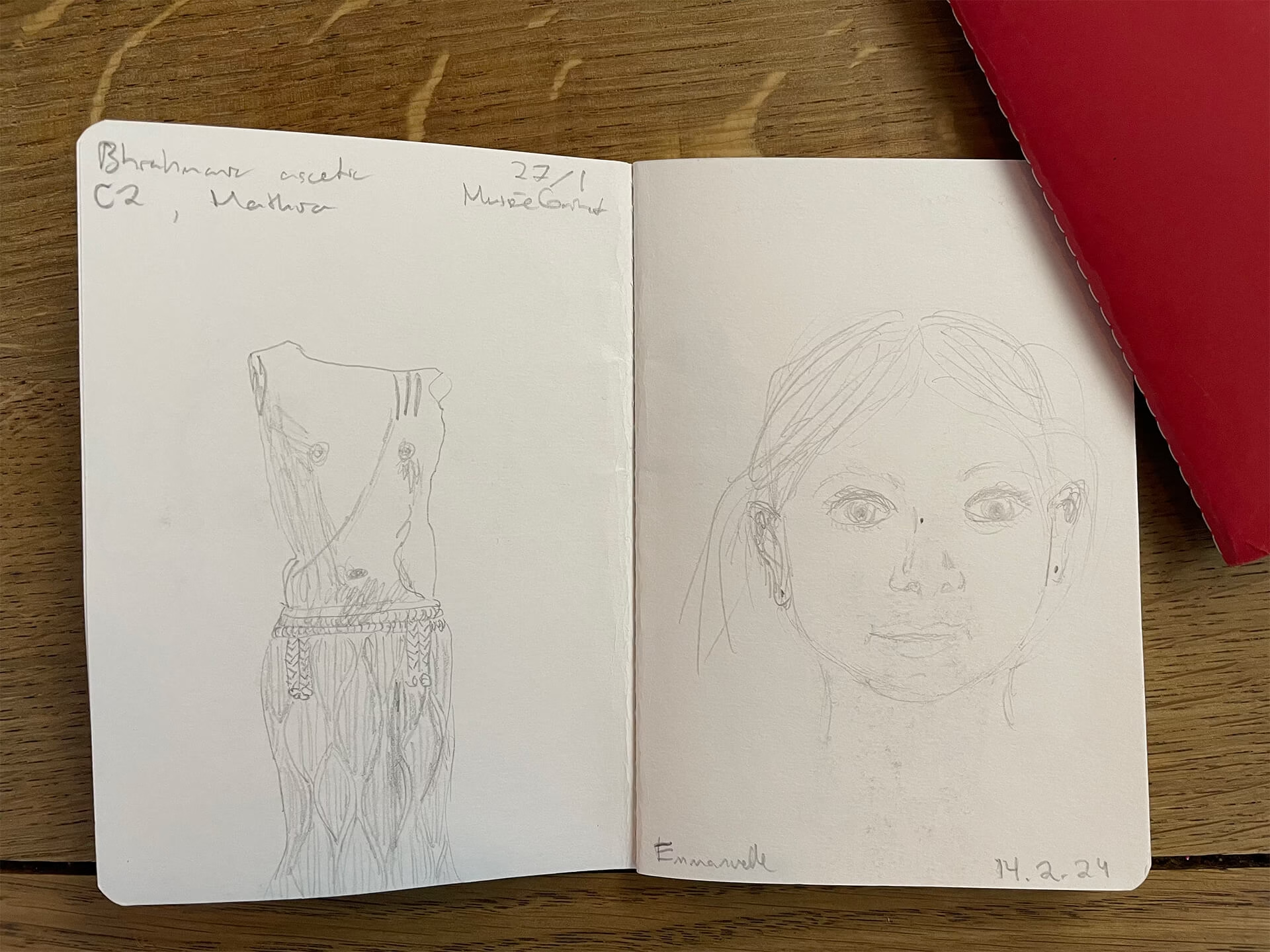

Carnets de notes et de dessins de Jessica

Une judéité héritée de son père

Jessica était-elle aussi entourée de frères et sœurs ? Oui, mais… « c’est un peu compliqué. Comme dit mon mari, pour comprendre la structure de ma famille, il faut un tableau et une demi-heure ! », déclare-t-elle avec humour. Parce qu’avant de se rencontrer, ses parents étaient mariés chacun de son côté. Puis ils ont divorcé de leur premier conjoint. « De ces précédentes unions sont nées, du côté de ma mère, un demi-frère ; et un demi-frère et une demi-sœur du côté de mon père. Tous beaucoup plus âgés que moi ». Résultat, quand Jessica est arrivée à Shutesbury, ces membres de la fratrie recomposée avaient déjà quitté le nid. « Je n’ai pas grandi avec eux d’une manière quotidienne. Tout de même, ils étaient là pour les fêtes tandis qu’ils sont toujours très importants pour moi aujourd’hui ». À la maison, elle n’était donc ni une enfant unique, ni au jour le jour avec des frères et sœurs. « C’était une réalité à mi-chemin entre l’une et l’autre situation, différente de chacune ».

Les enfants qui, comme elle, poussent en l’absence de frangin ou frangine à leurs côtés, quels seuls êtres humains côtoient-ils donc jour après jour ? Leurs parents. Le père de Jessica initie sa fille à l’équitation. Sa mère à l’Odissi, une danse classique indienne originaire de l’Odisha (2), un État côtier de l’Est de l’Inde. La petite fille a alors tout juste cinq ans. À ce même âge, elle commencera aussi à fréquenter la Talmud Thora, l’école juive des mercredi après-midi et dimanche matin, afin de se familiariser « avec une identité juive » dans laquelle Steve et Frédérique ont décidé de l’élever.

Ce choix éducatif ne vient évidemment pas de nulle part. Chacun des parents de Jessica a une histoire propre avec la religion de Moïse. Son père en raison de son appartenance à une famille juive – c’est de lui que Jessica tient sa judéité (3). Tandis que sa mère s’est éloignée du luthérianisme de ses parents pour s’ouvrir à diverses traditions et spiritualités. Le judaïsme en fera partie, notamment à partir de sa rencontre avec le père de Jessica.

Le choix de donner à leur enfant une éducation religieuse était en outre motivé par un constat. D’après Stephen et Frédérique, seuls les deux demi-frères et sœurs de Jessica qui avaient fréquenté une synagogue pendant leur enfance comprenaient intuitivement ce qu’est une religion – tandis que cela échappait largement au troisième, né d’un père athée, qui n’avait fréquenté aucun groupe religieux au cours de sa jeunesse. « ″On va quand même donner à cette petite la possibilité de choisir d’être pratiquante, plus tard, si elle le veut″, se sont dits mes parents ».

Or, voilà que Jessica a beaucoup aimé la Talmud Thora. Et ce, dès le début… « Cette école juive, c’est vraiment une sorte de prosélytisme qui a très bien réussi sur moi. Parce que j’en suis revenue en disant à mes parents : ″vous savez, il y a ce truc, le shabbat, qu’on doit faire chaque vendredi soir… on peut le faire à la maison !″ Et ils ont dit d’accord ».

Ce rite du repos hebdomadaire est ainsi entré sous le toit des Marglin à la demande de leur fille. Tandis que dès cette époque naîtra, en Jessica, une intarissable soif de mieux connaître et comprendre le judaïsme. Au point qu’elle deviendra professeure des études juives elle-même et sondera même une intention de devenir rabbine, avant d’écarter finalement cette dernière option. De ces élans surgira l’intention de placer sa vie privée d’adulte sous le signe d’une pratique religieuse plus soutenue encore que celle de ses parents. Comment une telle orientation étonnerait-elle alors que, depuis son enfance, Jessica n’a cessé d’associer tradition religieuse et souvenirs heureux ?

1996 en est un bel exemple. Cette année-là a lieu la bat-mitsva de Jessica, cérémonie au cours de laquelle elle acquit la majorité religieuse. Lors des mois précédant cet instant solennel, il y eut de doux moments partagés avec son père autour de leur passion commune pour les chevaux. « Il me fallait rendre un service à quelqu’un à travers une sorte de bénévolat. Je ne sais plus comment cette idée nous est venue, à mon père et moi, mais nous avions proposé d’installer de l’électricité dans une nouvelle grange qu’avait fait bâtir mon prof d’équitation dans son haras ».

Plus tard, il y eut les années lycée au cours desquelles Jessica eut pour camarades, l’été, des collègues de son âge dans la colonie de vacances où elle travaillait. Eux avaient fait le choix d’une pratique régulière de la religion et se révélèrent « cools ». « C’est comme ça que j’ai découvert que le fait de pratiquer, de respecter le shabbat, cela entraînait toutes ces autres choses qui viennent avec ». Quelles autres choses ? « L’amitié, les liens. Une communauté vivante ». Cet aspect-là distingue plus profondément Jessica de Frédérique et Stephen. « Mes parents parlaient beaucoup de l’importance de ne pas être trop individualiste. Pourtant, ils ne s’impliquaient pas tellement dans des communautés. Ils avaient des amis, mais ceux-ci n’étaient pas là, auprès d’eux, à les entourer ».

(2) Anciennement appelé Orissa (jusqu’au 4 novembre 2011).

(3) La synagogue que mon interlocutrice fréquentait dans sa jeunesse, aux États-Unis, accepte la transmission de la judéité par le père, comme la plupart des synagogues libérales ; tandis que dans la tradition juive orthodoxe, ce n’est que par la mère que l’identité juive se transmet.

Un sanctuaire à la maison

Au fond, pour mon interlocutrice, trois points fondamentaux s’articulent ensemble. Un : c’est la pratique religieuse qui fonde la communauté de fidèles, et non l’inverse. Deux : cette dernière est un puissant vecteur de liens humains. Trois : à leur tour, ces liens humains-là garantissent à Jessica le fait de pouvoir mener, comme elle l’entend, une vie pleinement reliée à la tradition de son choix – alors qu’à ses yeux notre époque en malmène en quelque sorte l’héritage. « J’avais cette idée que, la religion, on l’a un peu défigurée avec la modernisation. Que quelque chose manque quand on la réduit à un septième de sa vie. Et qu’il est plus authentique et plus puissant d’intégrer Dieu dans son quotidien ».

Cette pensée-là, nombre de chrétiens conservateurs l’approuveraient. Chez Jessica, elle cohabite étonnement avec une incapacité à souscrire à l’idée que Dieu aimerait moins ceux qui ne pratiquent pas la religion d’une certaine manière. « Je n’arrive pas à croire cela ». De même, mon interlocutrice récuse l’idée que sa façon de croire en Dieu serait meilleure ou plus intense depuis qu’elle a élevé son degré de pratique religieuse. « C’est plutôt l’inverse : j’ai toujours été croyante et j’ai voulu pratiquer davantage parce que je percevais quelque chose de valable dans cette relation à Dieu ». L’historienne porte ainsi en elle un conservatisme impossible à qualifier d’étriqué.

Le désir que la religion juive dépose chaque jour en elle son empreinte, Jessica l’éprouva à nouveau vers 18 ans, lors d’un voyage initiatique en Odisha, cet État indien déjà nommé… « J’y avais été petite, avec mes parents, pendant six mois, quand j’avais trois ans. Ma mère, en tant qu’anthropologue, y étudiait les rapports entre la religion et le genre. À 18 ans, je n’étais pas pressée d’aller à la fac. Aussi ai-je voulu faire quelque chose de différent. Vivre ailleurs. À ce moment-là, ces souvenirs de l’Inde sont remontés et j’ai décidé de retourner en Odisha ».

Lors de ce séjour indien, Jessica partage son temps entre les cours d’Anglais qu’elle dispense à des enfants défavorisés et les leçons qu’elle reçoit dans une école spécialisée de danse Odissi. « C’était un enseignement très intensif, beaucoup plus sérieux que celui que j’avais suivi dans la petite ville américaine où j’ai grandi. En Inde, on s’entraînait matin et soir six à sept jours par semaine. Je n’avais jamais entrepris quelque chose d’aussi éprouvant physiquement ».

Une tradition indienne veut que l’art de la danse ait été inventé par le dieu Shiva et son épouse Parvati. De ce côté-là du globe, les danses classiques sont réputées être essentiellement un acte religieux. On ne s’en étonnera donc pas, l’Odissi commence par une prière. Jessica découvre tout cela en même temps que se révèle à elle une société immergée dans une spiritualité multimillénaire. L’influence de l’hindouisme se fait ressentir jusqu’entre les murs de la demeure de son hôte. En effet, comme dans de nombreux foyers indiens, la famille d’accueil de l’Américaine a installé sous son toit un sanctuaire domestique. Chaque jour, la maîtresse de maison vient au-devant y pratiquer une puja, la prière hindoue.

Pour Jessica, c’est un bouleversement. « Cette conception d’une religion vécue au quotidien, cela m’a beaucoup attirée. Tout-à-coup, ça m’a paru bizarre de ne pratiquer sa propre religion qu’une seule fois par semaine ». À son retour aux États-Unis, il allait désormais en être autrement. Elle se mettrait en quête d’une structure universitaire où il lui serait à la fois possible d’étudier, de pratiquer sa religion aussi souvent qu’elle souhaiterait et de rencontrer des étudiants provenant de toutes les branches du judaïsme…

Voilà pour les grandes étapes de l’itinéraire spirituel de Jessica, de la Talmud Thora jusqu’au seuil de sa vie d’adulte. Mais l’adoption d’une pratique religieuse soutenue, choisie aux États-Unis à l’aube du millénaire, allait se révéler coûteuse quinze ans plus tard en France. Car si d’après Jessica la pratique fonde la communauté de fidèles, c’est à l’inverse le refus de laisser les pratiques religieuses déborder de la sphère privée qui, suivant la tradition républicaine en France, rend les administrés capables de vivre ensemble sans se taper dessus et fonde la communauté des citoyens. Voilà pourquoi il est si difficile, au pays de Jean Jaurès, de fréquenter une école statutairement éloignée des cercles religieux sans du même coup devoir renoncer aux pratiques religieuses indiscrètes. Tel est ce qu’apprendra Jessica avec peine à partir de 2017, en se confrontant à cette réalité étrange qu’elle décrit comme étant à la fois accommodante pour les autres et inflexible face à un cas comme le sien.

Une « exception » qui fait réfléchir

Cette année-là, Nathan et elle sont en poste à Paris pour un an, et pour la première fois avec Suzanne et Emmanuelle. Tous deux avaient déjà plusieurs fois séjourné de longs mois dans la capitale française, au cours de leurs études. C’était à l’époque où les journaux parlaient du projet d’interdire le port de signes religieux ostentatoires à l’école, « une loi qui visait en fait l’islam », souligne Jessica. Or à l’époque, si cette évolution législative lui inspirait de la méfiance, cela n’entraînait aucune conséquence concrète sur sa vie quotidienne en France. Mais voilà que, vivant avec des enfants, les choses allaient bientôt prendre une tournure différente.

Jessica et son mari avaient dans l’idée d’offrir à la petite Suzanne une authentique expérience de notre pays en lui permettant de fréquenter l’école publique. Dans leur esprit, cela ne signifiait aucunement renoncer à ce que celle-ci accède tous les jours à un repas cacher…

« Notre fille peut-elle venir à la cantine scolaire avec une ″lunch box″ ? » C’est Nathan qui parle. Il est dans le bureau de la directrice de l’établissement qui doit accueillir la fillette à la rentrée suivante. « Non », répond la fonctionnaire. « Les contrats passés avec nos prestataires l’interdisent pour des raisons d’hygiène. Vous comprenez ? » Ouch ! La partie ne s’avérera pas facile. Le mari de Jessica réfléchit un instant. S’offrir les services d’une nounou à l’heure du repas ? Pas question. D’une, cela nécessite un budget trop élevé pour leurs salaires de début de carrière. De deux, cela priverait Suzanne d’un temps précieux à l’école, laquelle est faite, à son âge, pour apprendre à tisser des liens avec les autres…

« Soit, reprend Nathan. En ce cas, pouvez-vous envisager de demander au personnel de la cantine de ne lui servir que des légumes ? Voyez-vous, nous sommes végétariens… » – La directrice : « Parfait ! Dites à votre fille de manger les légumes de son assiette sans toucher à la viande » – Nathan : « C’est que les sauces qui accompagnent la viande sont souvent aussi faites à base de viande. Voyez-vous, nous sommes aussi juifs pratiquants et… » – « Je vous arrête ! Vous n’avez pas le droit de me demander cela ! », l’interrompt la directrice.

Pourtant, cette année-là, le personnel de la cantine de l’école ne servira pas de viande à la petite Américaine : envers les parents de cette dernière, la directrice a finalement fait un geste. Toutefois, si cette fonctionnaire en est arrivée là, elle aura pesamment insisté sur le fait qu’à travers cette « gentillesse » – c’est la directrice qui emploie ce mot – elle bravait un interdit républicain. De leur côté, les parents de Suzanne ne s’attendaient pas à ce que l’institution scolaire juge inacceptable leur attitude. « Pour éviter ce type de mésaventure, beaucoup de mes coreligionnaires mettent leurs enfants dans des écoles juives ! Voilà le résultat d’une application stricte de la laïcité », déplore mon interlocutrice.

Aujourd’hui, l’accès à une nourriture conforme à la façon dont les Marglin observent les prescriptions alimentaires juives n’est plus un point d’achoppement à l’école publique. Depuis la loi Egalim de 2018, les sociétés de restauration collective sont en effet tenues de proposer au moins un repas végétarien par semaine. Dispositions renforcées à Paris lors de la rentrée de septembre 2023, la municipalité obligeant cette fois les cantines de la capitale à proposer deux menus végétariens hebdomadaires.

« Vous demandez à l’école publique d’adapter ses règles de fonctionnement aux restrictions alimentaires juives. Ne vous êtes-vous jamais demandés si votre attitude était contradictoire ? » Sourire un peu las de Jessica. « Pas à ce moment-là, non », me répond-elle. « Ça n’a pas été notre réaction. On ne s’est pas dit ″peut-être qu’on demande trop″. D’abord, on découvrait [comment cela se passe en France, Ndrl.]. Et puisqu’on venait du contexte américain, on ne pensait pas que ça allait être si difficile. Mais ensuite, j’ai discuté avec des collègues, des amis et des personnes comme toi. Et j’ai découvert que pour beaucoup de Français, c’était ça leur attitude. Ils me disaient : ″tu demandes quelque chose que l’école n’est pas capable de faire. Tu demandes à l’école de faire une exception. Et ensuite, tu te fâches !″ »

Je le comprendrai ultérieurement, l’emploi de ce mot-là, « une exception », par ses interlocuteurs français, a beaucoup fait réfléchir Jessica : pourquoi serait-ce ″faire une exception″ que de légèrement aménager les règles de la vie scolaire pour permettre à certains élèves de fréquenter l’école publique sans trop malmener leurs pratiques religieuses ? Que le lecteur ne s’agace pas ici trop vite : Jessica se contente de pointer une inégalité paradoxalement fabriquée par une institution de la République. Avec, d’un côté, des élèves qui n’ont jamais besoin de demander un aménagement exceptionnel dans l’organisation de la vie scolaire (il s’agit des catholiques et protestants pratiquants, des non pratiquants et des athées et agnostiques) ; et de l’autre, des élèves que ce type d’aménagement arrangerait (c’est-à-dire tout croyant pratiquant qui ne soit ni catholique, ni protestant, en particulier parmi les juifs et les musulmans).

Laïcité catholique

À proprement parler, une circulaire ministérielle du 18 mai 2004 précise – un – que « des autorisations d’absence doivent pouvoir être accordées aux élèves pour les grandes fêtes religieuses qui ne coïncident pas avec un jour de congé (4) » ; et – deux – que « l’institution scolaire et universitaire, de son côté, doit prendre les dispositions nécessaires pour qu’aucun examen ni aucune épreuve importante ne soient organisés le jour de ces grandes fêtes religieuses ». Il reste que, pour participer aux rites religieux annuels de leur choix, certains élèves devront manquer les cours et d’autres pas. Qui, parmi les chrétiens pratiquants, les athées et les agnostiques, y pense parfois ?

Retour en 2017, cette fois au mois de décembre. À l’approche des fêtes de fin d’année, Suzanne rapporte à la maison des dessins de Père Noël. « Tous les jours ! » Les bras en tombent à Jessica ! « On venait de me signifier que j’avais dépassé une limite fixée par la laïcité. Mais là, n’est-ce pas l’école qui dépasse une limite à son tour, elle qui se dit pourtant laïque et neutre ? » Elle dit cela à des collègues qui lui répondent avec un haussement d’épaule et un détachement dans la voix qu’elle n’aurait pas soupçonnés de leur part – « Noël ? Mais qu’est-ce que tu racontes ? Chacun sait que c’est aujourd’hui une fête culturelle et un événement commercial qui n’ont plus rien à voir avec le culte chrétien ! »

Pour mon interlocutrice, c’est là une révélation : ses collègues français estiment spontanément l’école publique émancipée du christianisme y compris lorsque celle-ci n’a pas banni tout type de référence à la naissance du Christ. Car pour elle, juive pratiquante qui ne célèbre pas Noël, bien sûr qu’une pareille chose se cache sous le costume du plus célèbre habitant du Pôle nord…

Aux yeux de Jessica, l’école publique serait-elle hypocrite ? « Non, je ne crois pas », me répond-elle. « C’est à-dire que si l’on reconnaît que la laïcité à la française n’est pas neutre, si l’on peut affirmer cela sans fâcher qui que ce soit et si les responsables politiques cherchent à améliorer l’existant (5), pour moi, il n’y a pas d’hypocrisie ». C’est même en réfléchissant de la sorte, dans les mois qui ont suivi sa déconvenue avec l’école de sa fille, qu’elle en est arrivée à penser ce qu’elle nomme l’absence de neutralité de la laïcité à la française. « Pour être franche, je dirais même que c’est une laïcité catholique. » Touché ! Ce mot de Jessica – une ″laïcité catholique″ – me fait bien rire. « Une laïcité dont la souche est catholique », rectifie-t-elle. Quoiqu’il en soit, voilà démasqué notre si cardinal principe républicain, me dis-je en l’entendant !

Ce n’est pas un détail : je n’entends pas de sarcasme dans la voix de l’historienne. Jessica a voulu comprendre l’origine de cette absence. « À une époque où l’écrasante majorité des Français était catholique, l’Église, qui était encore puissante, a négocié avec l’État pour que les élèves de l’enseignement public puissent assister aux grandes fêtes chrétiennes lors de congés, ponts et jours fériés », a-t-elle notamment intégré. L’Américaine est également convaincue, depuis, que faire tendre l’application de la laïcité vers une neutralité absolue ne tiendrait pas longtemps la route : « Ça serait bizarre, il faut l’avouer, si l’on fixait le repos hebdomadaire au mardi pour mettre artificiellement tous les cultes à égalité. Parce que ça serait un déracinement de la culture qui est pour moi une autre violence. Pire, peut-être, que celle faite aux juifs pratiquants et aux musulmans pratiquants, de forcer les enfants à dessiner le père Noël en continu pendant le mois de décembre ».

(4) Les dates correspondantes sont rappelées chaque année par une instruction publiée au Bulletin officiel de l’éducation nationale – liste consultable ici pour 2024-2025.

(5) Comme par exemple, en 2012, lorsque la député Eva Joly avait voulu – sans succès – faire instituer deux jours fériés pour les fêtes musulmanes de l’Aïd et juive de Yom Kippour.

Comme glaçon au soleil

« C’est dommage mais c’est ainsi : la laïcité met à l’écart les personnes fidèles à certaines pratiques religieuses », conclut Jessica. Comment ne pas y lire une définition même de la laïcité ? Simplement, disant cela, je me demande si pour mon interlocutrice la réciproque est également vraie…

Il reste qu’une directrice d’école a signifié à Jessica et à son mari qu’ils outrepassaient une règle, et que tous deux en ont ressenti une sorte de honte. Mon hypothèse est que cette fonctionnaire espérait s’en prendre au seul fait de revendiquer certaine pratique religieuse dans une enceinte de la République laïque. Hélas, c’était une nuance bien trop subtile pour empêcher Jessica et son mari de se sentir visés en tant que personnes juives pratiquantes. C’est comme ça que la honte est arrivée. Ce sentiment eût été moins prégnant si l’école avait d’emblée appliqué le principe de laïcité avec souplesse. Et surtout si ce défaut de neutralité avait été sujet à débat sinon communément admis. Ce qui n’est pas près d’arriver, l’expérience de Jessica éclairant le fait qu’il s’agit-là d’un véritable tabou de la culture française…

Tabou ? Voilà bien une chose que Jessica n’apprécie pas. Un trait peut-être en partie hérité de son père. Stephen Marglin a vécu tout une partie de sa vie en ignorant qu’il était juif. « Un jour, il a demandé à ses parents ″est-ce que je suis juif ?″ À l’école, quelqu’un lui avait dit qu’il l’était, mais lui n’en était pas sûr », raconte Jessica. Le père de l’historienne, enfant, a aussi grandi avec la vague sensation que ce n’était pas très bien d’être juif. « C’étaient les années 40 aux États-Unis. Il y avait énormément d’antisémitisme ».

Si Jessica se bat contre les silences, c’est avant tout un trait hérité de sa mère, Frédérique Apffel-Marglin. Cette dernière a très souvent dit à sa fille que toute sa vie et toute sa carrière « avaient été une sorte de rébellion contre la politique de ses parents ». Parce que ceux-là étaient « racistes, colonialistes et très eurocentriques (6) ». Et aussi « antisémites ». Or, Frédérique fit ses études dans une université privée juive. Avec Stephen, elle a choisi de donner à leur fille une éducation juive. Et quand Jessica est devenue adolescente, Frédérique s’est finalement elle-même convertie au judaïsme.

Le lecteur l’aura peut-être deviné : le médecin alsacien, dont il est question en tête de ce texte, n’est autre que Charles Alfred Apffel, le propre père de Frédérique et grand-père maternel de Jessica.

Il est là, transpirant comme glaçon au soleil, le gros non-dit de l’histoire des Marglin (7). « Le père de ma mère était nazi ! Mais jamais il ne parlait de sa participation au sein du parti d’Adolf Hitler ! » Ce silence n’en est d’ailleurs plus tout-à-fait un depuis que Frédérique, confrontant sa mère à ce sujet, a tenté de le briser.

(6) Eurocentrisme : idéologie faisant de l’Europe et de l’Occident la norme de jugement de l’Histoire, un discours dominant qui réduit au silence les autres voix.

(7) Pour en savoir plus sur l’itinéraire de Charles Alfred Apffel, consulter ici les données biographiques recueillies par la commission historique nationale indépendante mandatée par le président de l’université de Strasbourg, en septembre 2016.

Pour ne pas tordre la réalité

La mère de Jessica eut vent de ce secret le jour où, à sa demande, lors d’un déplacement à Strasbourg, Stephen revint du service des archives du bureau des médecins de la ville alsacienne avec des photocopies de documents mettant en cause les liens de Charles Alfred Apffel avec les autorités du IIIème Reich. Auparavant, la mère de Jessica avait simplement des soupçons : « Quelque chose ne va pas dans l’histoire familiale. Pourquoi mes parents sont-ils partis soudainement après la guerre ? Pourquoi au Maroc ? » Frédérique n’a pas osé confronter le grand-père nazi. Et quand elle a posé des questions à l’épouse de celui-ci, cette grand-mère a tout nié. Madeleine Apffel, née Basseti, en a beaucoup voulu à sa fille d’avoir osé aborder ces sujets et a ensuite refusé pendant un temps de la voir…

Ce qui me frappe dans l’histoire de Jessica, c’est ce renversement par lequel elle-même, dont le grand père était antisémite, est devenue juive pratiquante – parachevant ainsi en quelque sorte, dans sa propre existence, la rébellion qui imprégna tous les choix de sa mère. Comme pris de vertige devant cette révélation, j’attire l’attention de Jessica sur d’autres renversements, ceux de la grande histoire. Que pense-t-elle du monde actuel ? Notamment du fait qu’à la tête de l’État d’Israël – lequel poursuit la guerre dans la bande de Gaza à l’heure où nous parlons – figure Benjamin Nétanyahou avec l’appui de l’extrême droite de son pays… « et comptant parmi ses amis des dirigeants antisémites ! », complète l’historienne. Interloqué, je la regarde. « Bah oui ! Viktor Orban [le dirigeant hongrois, Ndlr], par exemple (8) ». Soit, lui dis-je. Qu’est-ce que ça t’inspire ? Du regret.

Mais pas d’étonnement. « Parce qu’il a toujours été clair pour moi que l’antisémitisme fait partie des autres racismes. C’est ce que ma mère a toujours dit de ses parents : mes grands-parents étaient antisémites, mais aussi anti-arabes, anti-Noirs, anti tout, en quelque sorte ». Au même niveau ? « Oui ! L’antisémitisme allait avec tout cela. Et pour moi, ça n’a pas changé ». Qu’est-ce qui n’a pas changé ? « Le vrai antisémitisme va toujours de pair avec les autres racismes ». Voilà ce que la droite en Occident ne dit pas, autre silence contre lequel Jessica se bat. « Le discours de la droite en Israël, aux États-Unis, en France, essaye aujourd’hui de séparer l’antisémitisme des autres formes de racisme. Pour prétendre ensuite que l’antisémitisme et l’islamophobie, ça n’aurait rien à voir ».

Pourquoi Jessica insiste-t-elle là-dessus ? « Parce qu’isoler l’antisémitisme des autres formes de racisme, c’est l’instrumentaliser. Et ça conduit à ne plus rien y comprendre », poursuit l’historienne. Pour mon interlocutrice, dire que tout appui à la Palestine ou toute critique d’Israël, ou même toute critique du sionisme en tant qu’idéologie serait forcément antisémite, c’est tordre complètement la réalité. « Ça ne veut pas dire que l’antisémitisme n’existe pas dans les rangs de la gauche. Mais qu’à mettre le curseur là-dessus exclusivement, on mésinterprète ce qu’est l’antisémitisme et on se trompe de solution pour le combattre efficacement ». Quelle est cette solution ? « Lutter ensemble contre toutes les formes de racisme ».

Autre chose m’interpelle dans le lourd passé familial de Jessica : le fait que, par ricochets, il soit à l’origine de sa vocation d’historienne. Car, en effet, sans la fuite au Maroc de ses grands-parents, la fille de Frédérique n’aurait jamais entendu sa mère lui parler du Tanger de son enfance. « Elle me disait souvent s’en rappeler comme d’une deuxième Andalousie, d’un deuxième âge d’or de la coexistence pacifique des trois monothéismes ». Voilà ce qui a donné à Jessica l’envie de comprendre cette société d’Afrique du Nord. « Même si mes recherches m’ont portée dans différentes directions, j’ai au moins compris qu’il y avait là quelque chose d’intéressant ». Et la fille de Frédérique a été jusqu’à faire de ce thème de recherche sa spécialité !

(8) Recevant Viktor Orbán à Jérusalem, en 2018, Benjamin Netanyahou a pris la défense de son homologue hongrois, accusé d’antisémitisme, en le qualifiant de « vrai ami d’Israël ». M. Orbán était premier ministre de Hongrie, en 2012, lorsque son pays a réhabilité l’amiral Miklós Horthy, allié d’Hitler et régent au pouvoir quand 400 000 juifs ont été déportés.

Produit du monde européen

Quand j’ai parlé à mon interlocutrice du projet de discuter de la laïcité en France, elle n’a pas manqué de souligner que son expérience dans ce domaine entrait en résonnance avec son travail. Parce que, selon elle, on ne peut séparer le présent du passé : l’attitude actuelle de la société française à l’égard des minorités religieuses est liée à l’histoire coloniale. « La présence juive et musulmane en France est due au colonialisme », explique-t-elle. « Parce que la grande majorité des juifs pratiquants aujourd’hui en France viennent des anciennes colonies de la France au Maghreb. Et l’écrasante majorité des musulmans en France viennent des anciennes colonies ». Dans les milieux conservateurs et réactionnaires, on ne veut pas en entendre parler. Pour Jessica, au contraire, c’est un tabou de plus qu’il s’agit de lever. « Les parents et grands-parents de ces juifs et musulmans de France ont vécu le colonialisme. Ils sont venus avec toutes les valises de ce passé. Et la France les a perçus à travers le colonialisme pendant bien des décennies avant de les percevoir comme des concitoyens ».

De cet échange aux airs de cours d’histoire je retiendrai quelques points saillants. Un. Lors de la colonisation, aux 19ème et 20ème siècles, est arrivé en Afrique du Nord une idéologie colonialiste avec toutes sortes d’idées fixes concernant les juifs et les musulmans. Dans les cercles du pouvoir et dans la presse, on parlait de ″mission civilisatrice″, laquelle était principalement une façon de justifier le colonialisme. Deux. Qui les colons allaient-ils prétendument « civiliser » ? Les juifs, qu’ils percevaient comme problématiques, ignorants ou fanatiques. Et les musulmans qu’ils considéraient être plus problématiques, plus ignorants, ou plus fanatiques encore que les juifs (9). Trois. Jessica : « On peut tracer une généalogie qui commence avec cette mission civilisatrice française du 19ème siècle, qui se dit universaliste mais qui ne l’est pas vraiment au sens où elle assimile à une sorte de barbarisme bien des pratiques des juifs et des musulmans ». Quatre. Jessica encore : « La mission civilisatrice, c’était une façon de dire ″nous, on comprend mieux que vous. On sait comment on doit être tandis que vous ne savez pas″ ». Or cette attitude-là persiste encore aujourd’hui. « Le refus de prendre au sérieux une autre manière de voir le monde qui aurait été celle des juifs ou des musulmans au Maroc ou en Algérie avant la colonisation, c’est une histoire sombre avec laquelle on vit toujours ».

Encore une fois, je me sens partagé. Car d’un côté, quelques fois, imposer un agenda en disant, ″les traditions religieuses, maintenant, ça suffit″, me semble être une tentative prétentieuse, curieuse et violente – voire stérile – de relier les humains entre eux. De l’autre, d’autres fois, je ne peux m’empêcher de considérer comme généreux l’héritage des Lumières et la promesse faite à tous les humains d’ôter de leur vie l’emprise qu’y exercent les pouvoirs traditionnels – ce qui ne signifie pas les priver de toute spiritualité. Comment affirmer n’y voir que du mauvais ? Jessica le reconnaît d’ailleurs elle-même : « Je suis un produit du monde européen. Je suis féministe. Je suis pour l’égalité des hommes et des femmes. Je veux que les homosexuels aient les mêmes droits que tout le monde. Je veux tout cela. Donc il y a aussi beaucoup, dans cet universalisme [des Lumières, Ndlr.], qui me parle énormément : je ne le rejette pas entièrement »…

Tandis que je m’apprête à achever ce récit de notre rencontre avec Jessica, voilà que surgissent diverses interrogations. Steve estime ainsi qu’en parlant de « laïcité catholique », Jessica lui a « ouvert les yeux » et alimenté ses « doutes au sujet de la laïcité ». Cet agnostique éduqué par des femmes « libres » [c’est lui qui emploie ce mot, au sens de « émancipées des dogmes religieux », Ndlr] a toujours répugné à l’idée qu’une quelconque loi religieuse impose un code vestimentaire aux femmes. Steve reste aussi perplexe face au port du foulard islamique présenté comme l’authentique expression d’un acte libre. Plus que jamais, pourtant, ces considérations viennent en lui buter contre l’aspiration à laisser les croyants libres de mener leur vie comme bon leur semble et à faire taire les injonctions qui leur sont adressées parfois de façon odieuse.

Quant à moi, Jessica a fait naître en moi d’autres pistes de réflexion. La première concerne le modèle de société dans les pays anglo-saxons : les religions y coexistent-elles au sein des institutions publiques ? Si oui, cette coexistence facilite-t-elle ou freine-t-elle les rencontres entre humains différents de par leurs croyances ? Les instances religieuses s’y respectent-elles les unes les autres ou bien s’y font-elles la guerre ? La deuxième, c’est Jessica qui me l’a soufflée. En 2008, l’anthropologue américain John R. Bowen (10) en était persuadé, l’exécutif français allait multiplier le nombre des établissements privés musulmans sous contrat. Or, quinze ans plus tard, il n’en est rien (11). Pourquoi ?

(9) Raison entre autres pour laquelle, par le décret Crémieux (1870), la citoyenneté a été attribuée d’office aux seuls « Israélites indigènes », à l’exclusion des musulmans. Ces derniers n’avaient pas non plus de relais suffisants dans l’Hexagone pour porter, en leur nom, ce type de revendication.

(10) Auteur de Why the French Don’t Like Headscarves : Islam, the State, and Public Space, Princeton university press, 2008.

(11) Au 1er octobre 2024, le portail muslim-share.com recensait seulement sept établissements scolaires privés musulmans sous contrat.

Appartenir à une communauté vivante

Le dernier point concerne enfin Jessica elle-même. Y a-t-il quelque chose qu’elle ne dit pas et que je me contenterai ici seulement d’interroger sans tirer de conclusion, laquelle appartient à mon interlocutrice et à elle seule ? Je crois déceler au creux de ses paroles un ultime non-dit qu’enveloppe la pudeur, à moins qu’il ne s’agisse plus exactement d’un impensé. Je me demande ce que ça a été, pour Jessica, que de vivre enfant à Shutesbury dans cette grande maison au milieu de la forêt, parmi les animaux domestiques, et privée de la compagnie quotidienne de frères et sœurs. Je me demande aussi ce que dit de cette enfance l’aspiration de Jessica, devenue adulte, à appartenir à une communauté humaine « vivante », comme elle dit. À un groupe au sein duquel règnent l’hospitalité, l’amitié et l’entraide…

Et si Jessica était devenue très pratiquante également afin d’échapper à un sentiment qui autrefois aurait bien pu l’assaillir de temps à autres, à Shutesbury, alors qu’elle était enfant ?

À mon tour, je renonce à nommer ce sentiment.

Pour laisser place à un silence qu’il ne m’appartient pas de briser.

QUELQUES DATES :

12 janvier 1983 : naissance de Jessica à Boston. Elle est la fille de Frédérique Apffel-Marglin, anthrophologue au Smith College et de Stephen A. Marglin, professeur d’économie à Harvard College.

1987 : sans quitter le Massachusetts, les Marglin déménagent. Laissant la banlieue de Boston derrière eux, ils s’installent à Shutesbury, situé cent trente kilomètres plus à l’Ouest. Ce changement rapproche la mère de Jessica de son lieu de travail.

1996 : bat-mitzvah à la synagogue de Shutesbury.

2001 : séjour prolongé en Inde, où Jessica donne des cours d’anglais à des enfants défavorisés et pratique intensément la danse classique indienne Odissi dans une école spécialisée de l’État d’Odisha.

2002 : rentrée d’Inde, Jessica quitte le domicile familial de Shutesbury pour entamer une licence (cycle de quatre années d’études supérieures dans le système américain) à Harvard College. Parallèlement, elle rejoint un foyer universitaire Hillel spécialement imaginé pour y accueillir la diversité des étudiants juifs désireux de se fréquenter et de pratiquer leur religion.

2004 : en janvier, Jessica rencontre Susan Gilson Miller, une historienne qui l’initiera à l’étude de l’histoire des juifs du Maroc, dirigera sa thèse de maîtrise, et deviendra une amie.

2005 : premier séjour de Jessica à Paris en tant qu’étudiante du Harvard College inscrite à l’École des hautes études en sciences sociales (EHESS).

2006 : Jessica est diplômée du Harvard College (license) et obtient un master du Harvard College en études moyen-orientales.

2006-2007 : Jessica, en échange universitaire à l’Université hébraïque de Jérusalem, étudie l’histoire des juifs d’Afrique du Nord.

2013 : Jessica obtient un doctorat de l’université Princeton en études proche-orientales.

2016 : Jessica publie son premier livre, Across Legal Lines : Jews and Muslims in Modern Morocco (Au- delà des frontrières judidiques : juifs et musulmans dans le Maroc moderne) aux éditions Yale University Press, commandable ici ou bien en librairie.

2022 : publication de son deuxième ouvrage, The Shamama Case : Contesting Citizenship across the Modern Mediterranean (L’affaire Shamama, contestation de la citoyenneté à travers la Méditerranée moderne) aux éditions Princeton University Press, commandable ici ou bien en librairie.

Et bien sûr un immense merci à Jessica pour sa gentillesse et son très aimable accueil dans le cadre de la réalisation de ce portrait.