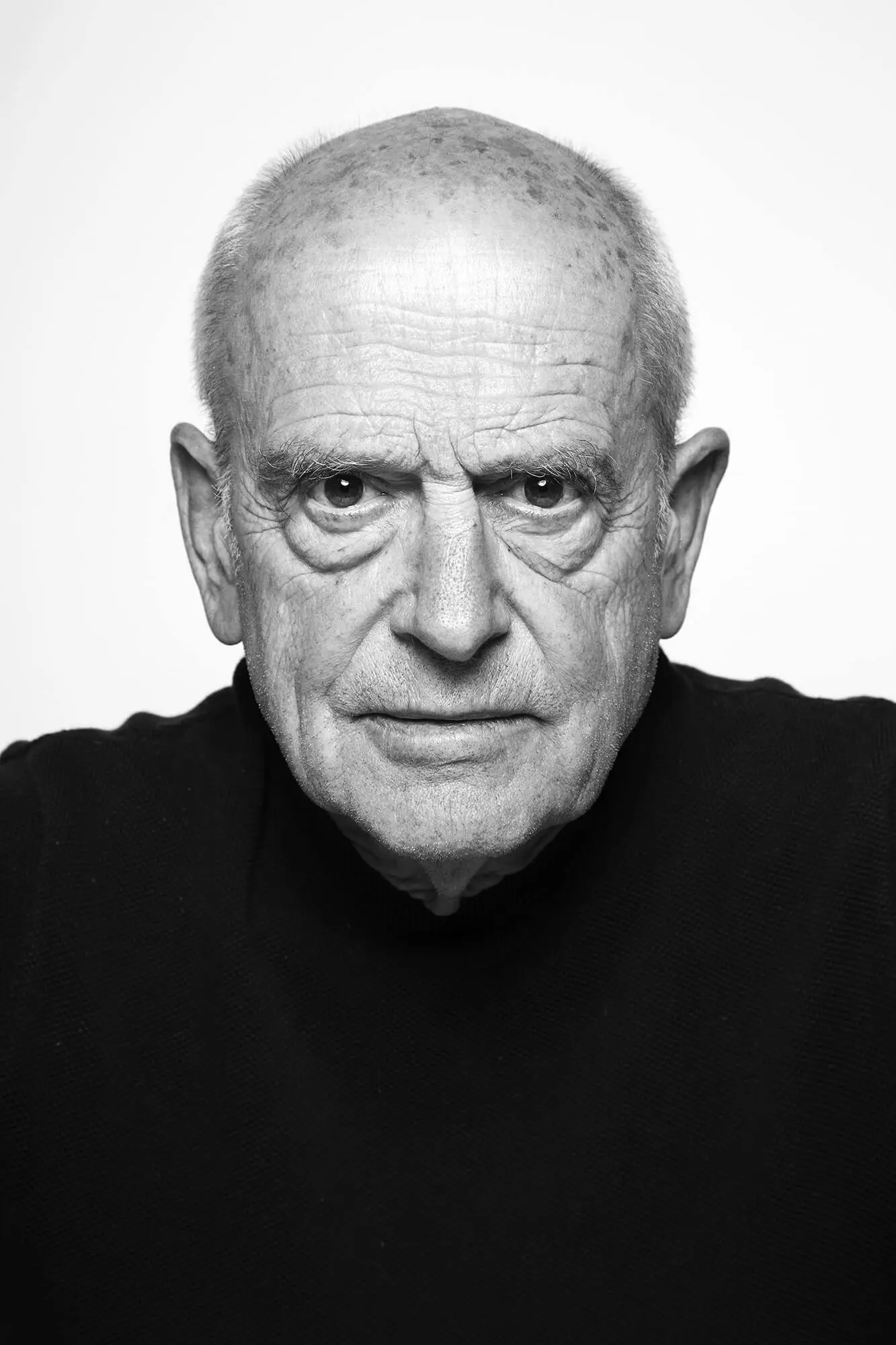

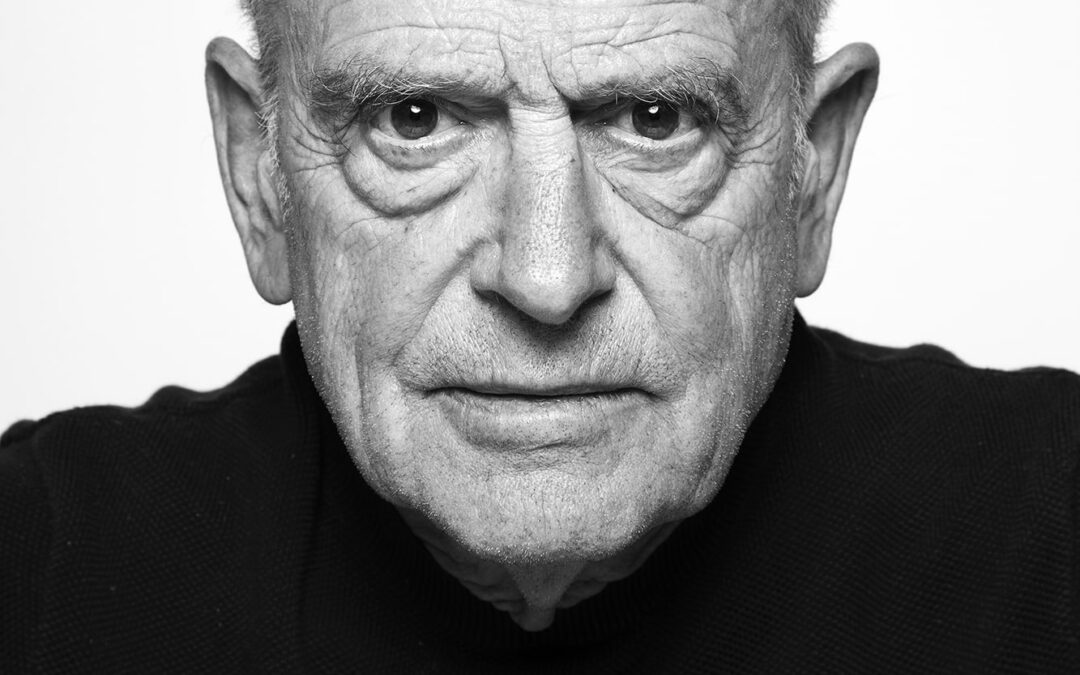

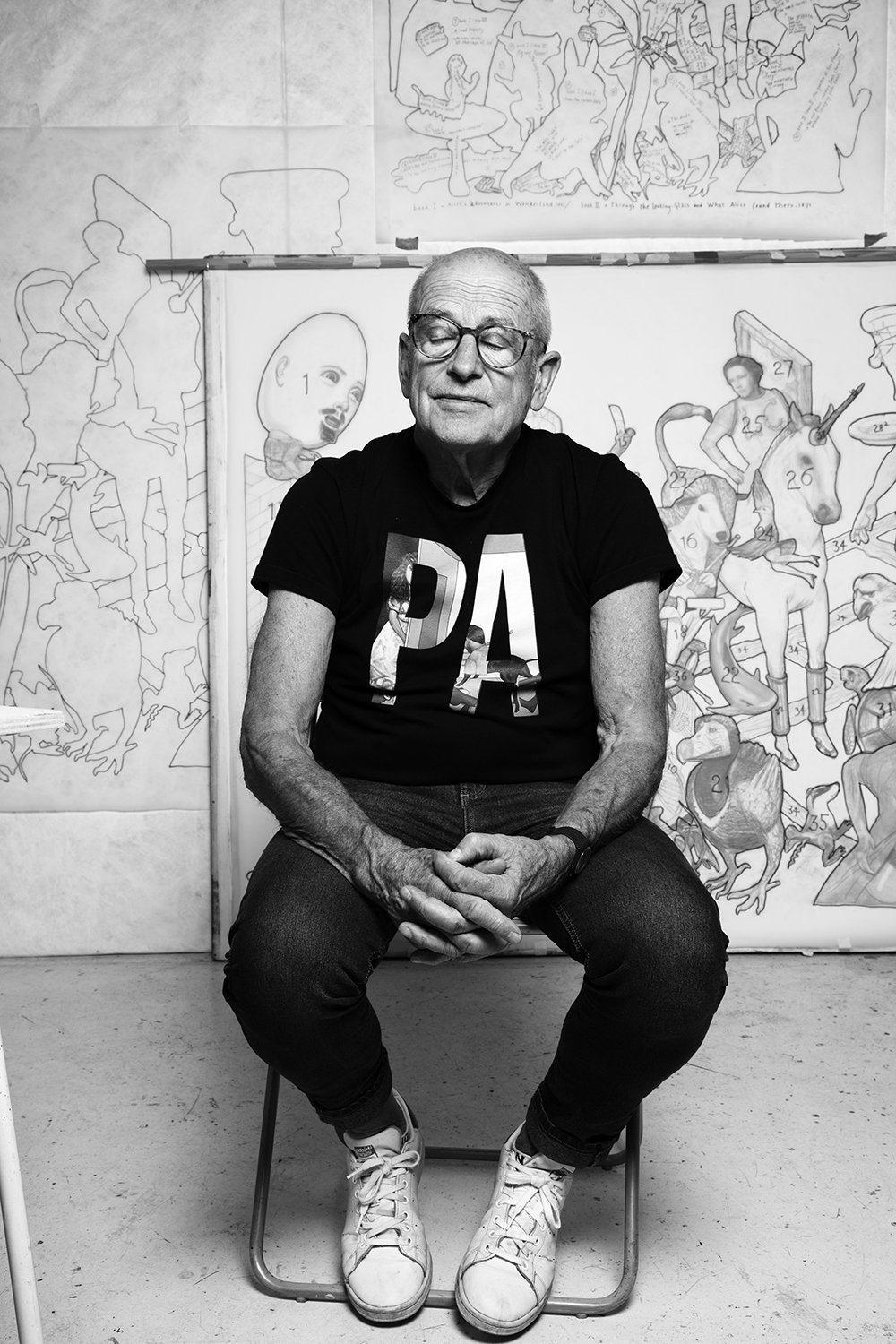

PAT ANDREA

Maître de ce qui lui échappe

En nous ouvrant la porte de son atelier à Arcueil (Val-de-Marne), le peintre hollandais de 79 ans nous a mis sur une piste : quelque chose qui lui échappe le pousse à peindre tant qu’il vivra. La trace, peut-être, d’un héritage lié à ses origines en territoire occupé.

Texte Guilhem Dargnies – Photos Steve Lauper – Dessins Shi Xiang

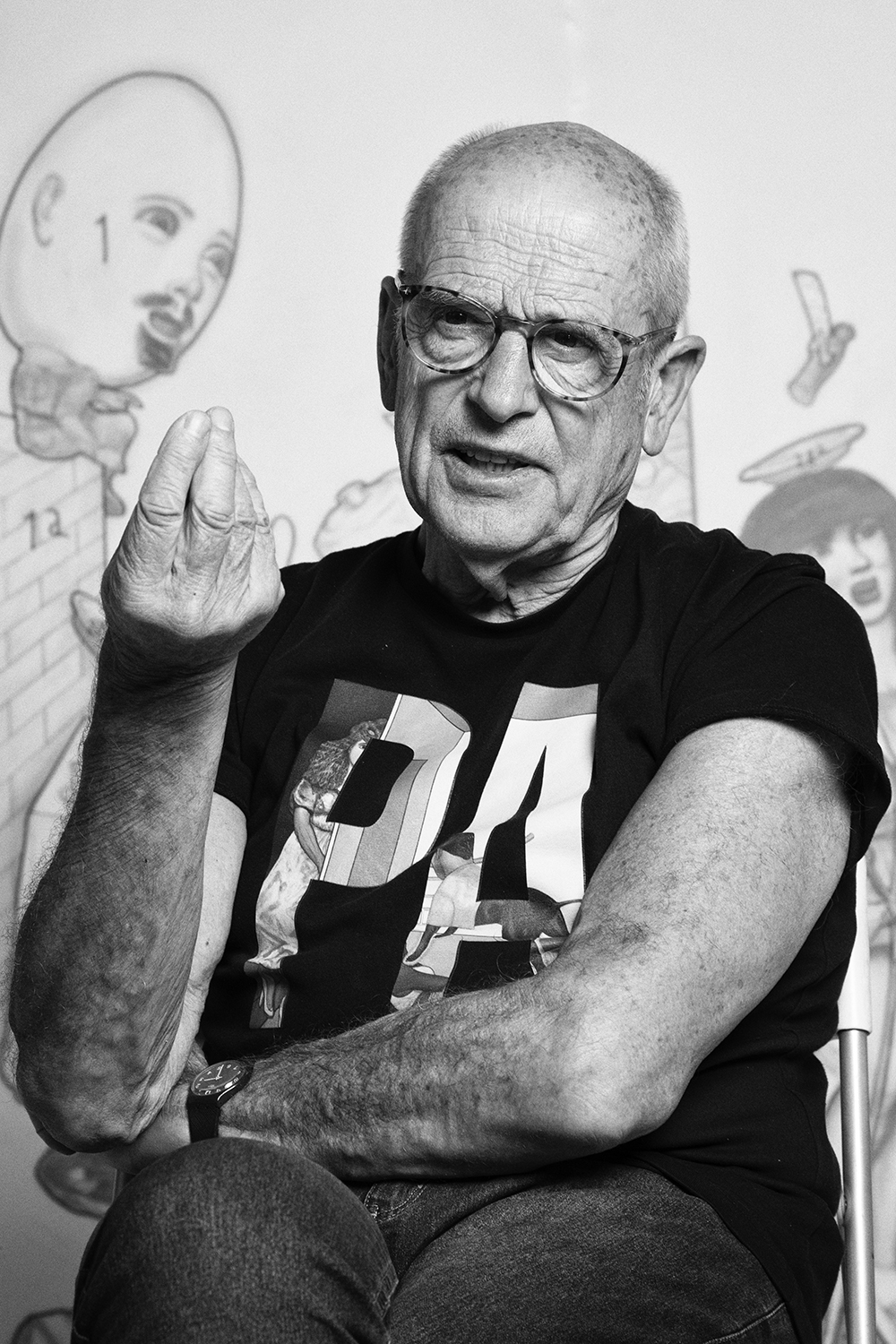

Lorsque Pat Andrea nous accueillit à Arcueil (Val-de-Marne), dans la banlieue sud de Paris, tout un bric-à-brac de toiles retournées, de pinceaux, de tubes de couleurs, de catalogues et d’affiches s’offrit à ma vue dans son atelier, saisissant volume sous un toit en plan incliné. J’écarquillais les yeux devant ce spectacle quand j’entendis la voix chantante du peintre hollandais de 79 ans. « Qui veut du café ? » Il a compté un, deux, trois allongés, poursuivi une discussion avec Xiang et Steve – les amis avec qui je collabore sur le projet Humanité(s) ‑, disparu dans une cuisine nichée sur le côté, puis reparu avec une seule tasse de café. La sienne.

Pat Andrea et Guilhem Dargnies

Des-pis-ta-do : « hors de la piste ». C’est le mot qui m’est venu à l’esprit, en espagnol, pour décrire l’impression que me fit alors cet homme de taille moyenne au regard vif, à l’air sympathique et dont l’allure est restée sportive. De l’autre côté des Pyrénées, ces quatre syllabes sonnent presque comme une insulte. Pas dans mes oreilles où elles ont plutôt la douceur du compliment que l’on adresse à ceux qui, d’un pas de côté, font un art de vivre. Sans que l’on sache toujours d’ailleurs, et au fond qu’importe, si c’est pour mieux savourer la réalité ou s’en extraire.

Entre les murs de l’atelier résonnait aux infos le compte à rebours avant le résultat du second tour du scrutin, Macron ou Le Pen. Pat voulut savoir pour qui j’avais voté. Il me le demanda tout de go en dépliant sous mes yeux la Une de Libération qu’illustrait, glissé dans une urne, un bulletin au nom du président sortant – savoureuse façon, en même temps, d’affirmer une opinion politique et de poser une question. Je n’ai pas voulu répondre, occupé que j’étais à guetter le moment opportun pour le prier de baisser le volume de la diffusion : tout enregistrement s’accommode mal des fonds sonores parasites. Or, il savait que j’allais enregistrer son interview, et il dût comprendre ma gêne puisque, de lui-même, il alla éteindre la radio. Puis il disparut à nouveau et revint avec… trois cafés.

Une « accumulation de petites erreurs »

Ces excitants, oubliés puis servis, se révèlent être un peu à l’image de l’œuvre de Pat Andrea : l’artiste hollandais peint à la poursuite de quelque chose qui lui échappe. Cette constante est au cœur de son expérience de la création : il croit maîtriser ce qu’il crée, mais la maîtrise se dérobe au bout de son geste. « Tu cours derrière cette chose que tu veux contrôler mais tu ne peux pas la contrôler ». Ces échecs insaisissables, connus de lui seul, l’étonnent depuis ses débuts. « Plus jeune, je pensais que, quand je serais grand et expérimenté, je peindrais tout ce que je veux juste comme ça, sans aucun problème, sans cette accumulation de petites erreurs » ; or, à presque quatre-vingt printemps, c’est « toujours la même chose ». Loin de le blaser, ce constat sans cesse renouvelé creuse aujourd’hui encore sa soif de créer. « C’est pour ça, aussi, que tu continues à peindre jusqu’à ce que le pinceau te tombe de la main ».

Cette chose qui lui échappe est visible, concrète et mesurable, même si elle ne se joue que sur la dérisoire fraction de seconde correspondant au moment où l’artiste retire le pinceau de la toile ou le crayon du papier. Il s’agit du décalage, à ce dernier instant, entre ce qu’il veut faire et ce qu’il fait. Entre le tracé qu’il veut obtenir et celui qu’il obtient effectivement. Quiconque a déjà essayé, sans y parvenir, de tirer un trait parfaitement droit à la main, sans utiliser de règle, peut se faire une idée de ce que Pat Andrea expérimente perpétuellement lorsqu’il crée. Or, cette expérience le frappe suffisamment pour qu’il la perçoive comme « essentielle ». À travers elle, la chose visible qui lui échappe en cache-t-elle une autre, insaisissable, et que pourtant l’artiste poursuit de réalisation en réalisation, tentant de lui donner une forme à travers son art ?

J’ai voulu me laisser guider par cette première intuition. Pour cela, je me suis accroché à l’élocution du peintre d’Arcueil, comme une virgule au rythme de la phrase. Or, il est un mot, insignifiant en apparence, que l’artiste répète avec insistance sans y penser. C’est ce qui m’a interpellé : sur deux heures d’enregistrement, en moyenne, Pat Andrea dit « et cetera » presque toutes les deux minutes, comme un tic de langage. Il est ici curieux de relever la signification de cette locution issue du latin médiéval et cetera desunt, « et d’autres choses manquent » – « pour montrer qu’une liste n’est pas exhaustive », précise Wikipédia. Ce qui échappe à l’artiste, sur la toile, se retrouve-t-il ainsi dans sa façon de parler ?

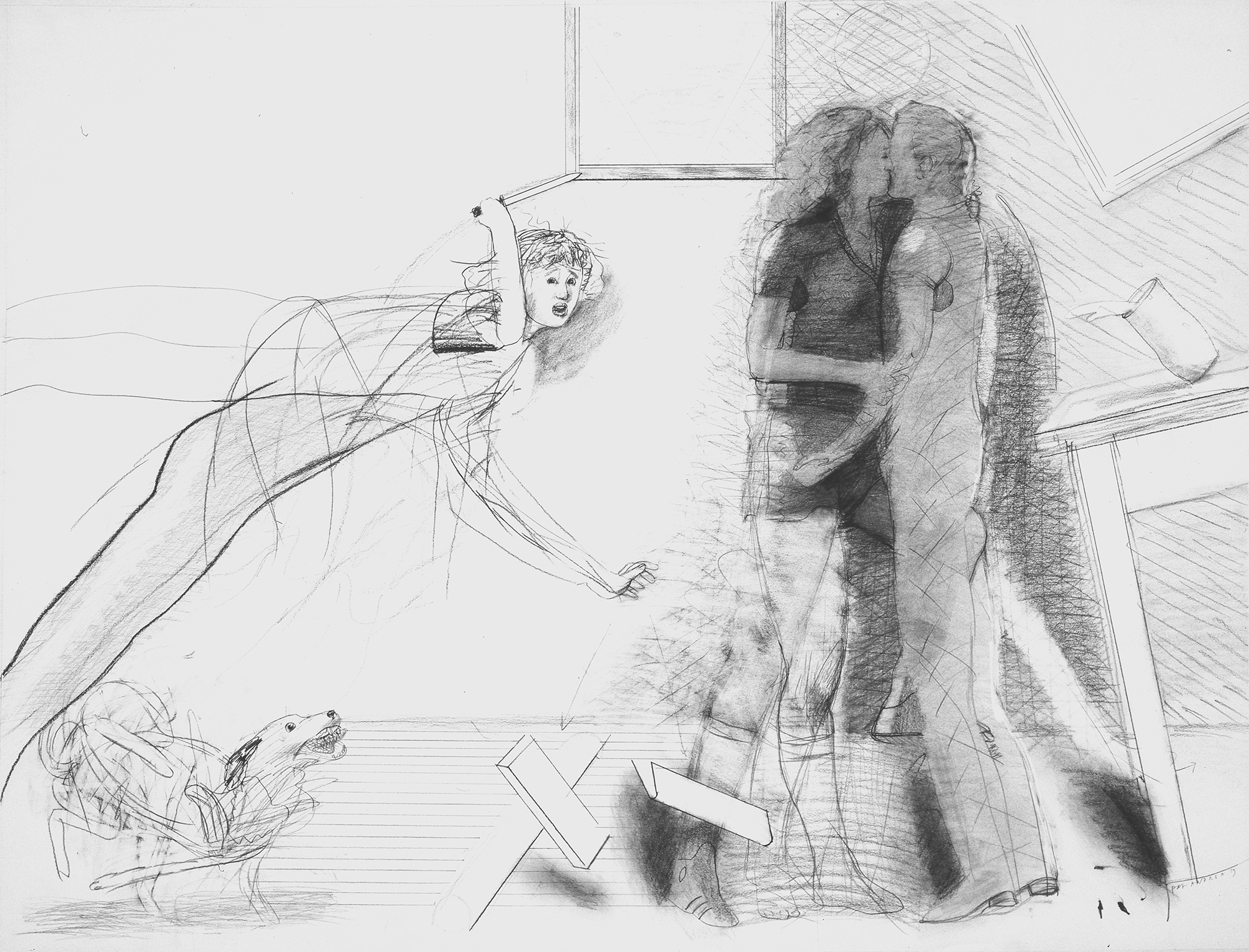

Dans l’œuvre d’un artiste, la non exhaustivité est une série non achevée. Comme, peut-être, La puñalada, ces « coups de poignards » que Pat Andrea réalisa à la fin des années 70 pour dénoncer la dictature en Argentine. Trente-quatre dessins successifs qu’il arrêta nets, finalement, parce qu’il était épuisé.

Trois dessins tirés de la série « La Puñalada »(1979):

Un coup d’état d’opérette?

Ce n’est peut-être pas non plus un détail : en m’en parlant, le peintre évoque spontanément non pas trente-quatre, mais trente-cinq dessins. Par erreur, croit-il, avant de corriger immédiatement ce chiffre. Et si, deuxième hypothèse, la mémoire de l’artiste se révélait plus fidèle que celui-ci ne veut bien l’admettre ? Le feu créateur de Pat Andrea pourrait-il alors avoir gardé le souvenir d’un trente-cinquième assassinat jamais dessiné, violence en suspension à laquelle le papier aurait pu donner un nouvel exutoire si son corps rompu de fatigue ne l’en avait empêché ? À moins que l’artiste hollandais ne fut lui-même la victime symbolique de cet homicide de plus.

Car il faut bien le dire, le peintre d’Arcueil a vu de près les atrocités du régime de Jorge Rafael Videla… En mars 1976, lorsque les militaires instaurent l’état de siège et la loi martiale, un Pat alors trentenaire pense avoir affaire à un coup d’État « d’opérette ». Il embarque à bord d’un long courrier, destination Buenos Aires, où l’attend son ami, le peintre argentin Guillermo Roux. Hélas, sur place, les disparitions commencent très vite. « Tu allais dans un bar, dans un café où tu avais rencontré quelques artistes. Un jour, il y en avait un qui ne venait plus ». Une autre fois, une rafale provenant de la rue, qu’il prend d’abord pour l’alarme de son réveil, le tire de son sommeil. L’employée de maison, affolée, entre en furie dans sa chambre. « Je l’ai suivie dans la rue, et le mec était là, sur le trottoir ». C’était le voisin. Il gisait dans son sang.

À l’échelle de tout un pays se déroule un drame humain fascinant pour le Hollandais. Trente mille disparus, neuf mille fusillés, ce sera le sinistre bilan de cette page de l’histoire politique dans ce pays du cône sud de l’Amérique latine. Or, Pat ne songe pas rentrer en Europe avant huit mois, de quoi sentir la mort planer au-dessus de sa tête. Souvenir d’un trajet vers le Machu Picchu avec sa compagne d’alors, une journaliste argentine rencontrée lors de son séjour et qu’il a vraisemblablement aimée. « Un groupe de guérilleros s’était retiré dans la province de Tucumán, dans le Nord du pays, et l’armée était derrière eux. On a traversé cette province en bus ». Contrôle. Des militaires, mitraillettes dans le dos, les soupçonnent. Ils sont arrêtés, jetés en prison. Huit interrogatoires se succèdent, chaque inquisiteur laisse sa place à un autre, plus gradé que lui. Puis c’est une torture psychologique. La peur. Jusque tard dans la nuit, Pat et sa compagne entendent les soldats discuter de leur sort depuis une pièce voisine. « ¡Nos van a matar!,[1] » Coup de pied dans les côtes, finalement, au petit matin. « On ne veut plus de vous ici. ¡Fuera!,[2] ».

Les crédos du peintre hollandais

À partir de cette époque, la violence entre de façon plus consciente, « décidée », dans l’œuvre de Pat Andrea. « Elle y était déjà un peu, auparavant, mais de façon relative à travers ce que je représentais : une situation qui change, de petits accidents. Quelqu’un qui tombe ou qui casse quelque chose, la réaction des gens autour. C’était toujours un peu drôle, un peu gentil », explique le peintre. Ce séjour en Argentine marque un tournant dans sa peinture. La violence politique, il en a doublement été un témoin, direct et indirect. « Tous les jours ». À travers ce qu’il lisait dans le journal et à travers les récits que lui confiaient ses rencontres. À qui, sinon à l’étranger de passage, ces personnes pouvaient-elles raconter les horreurs traversées sans crainte d’être dénoncées auprès de l’un ou l’autre camp ? « Les gens ne parlaient plus entre eux. Mais moi, j’ai entendu beaucoup d’histoires parce que je ne faisais pas partie du truc ». Dans l’imagerie populaire du pays, les cow-boys règlent les conflits à coup de couteau plutôt que de revolver. C’est ce que voudra rappeler l’intitulé de la série, déjà évoquée, qu’il réalisera à son retour en Europe.

Trois autres dessins tirés de la série « La Puñalada »(1979):

Pour autant, je n’y crois pas. Cette deuxième chose que Pat Andrea poursuivrait en peignant, création après création, ce n’est pas la violence. Du moins, pas la violence elle-même. Ce serait faire trop peu de cas de ce qui sonne chez lui comme autant de crédos : « Quiconque s’occupe de quelque chose qu’on pourrait appeler de l’art cherche la beauté » ; « La beauté, on ne sait pas ce que c’est. En tous cas, nous, les artistes, je pense qu’on ne le sait pas. On la crée, simplement. On la cherche ». Ce serait aussi prétendre que, pour Pat Andrea, la violence est belle. Or, à mon avis, le peintre d’Arcueil est loin de penser cela, même si la violence le fascine. Il n’y a qu’à le voir froncer les sourcils à l’évocation de la dictature en Argentine comme à celle du climat politique qui précéda son avènement. « C’était quand même la merde », se rappelle celui qui, alors nourri pars ses idéaux communistes, rendit hommage au Che, en peinture. « À partir de la fameuse photo de lui, mort, où il est avec les yeux ouverts. J’ai pris sa tête et j’en ai fait une sorte de monument ».

En fait, la recherche de la beauté obsède Pat Andrea au point qu’il veuille la faire jaillir même au milieu de circonstances violentes. « J’ai peint des scènes horribles : des kamikazes qui se font sauter, etc. Et je les peins parce que je veux voir si dans cet acte horrible, il n’y a pas un moment de beauté ». En entendant cela, j’ai ressenti la même gêne qu’à la lecture d’une nouvelle de Joseph Kessel issue d’un recueil intitulé Les cœurs purs[3]. L’académicien né en Argentine y faisait le récit, dans une Irlande déchirée par la guerre, d’une femme qui pousse son fils au parricide pour raison politique. J’ai cru un court instant qu’il fallait y voir une sorte d’exaltation de la violence.

[3] Gallimard, 1927

Peindre pour être « un homme meilleur »

Mais en réalité, il n’en est rien. Avec Pat Andrea, comme avec Joseph Kessel, avant tout, il s’agit d’art. « C’est une source de bien-être, d’interrogation. Ça fait vivre l’intellect, le cerveau », plaide le peintre hollandais. Face à toute scène violente qu’il envisage de représenter, ce dernier s’interroge : « « Qu’est-ce qui se passe là ? » J’essaie de faire ça. Et si dans mon tableau horrible il y a un équilibre, un jeu de couleurs, d’expressions, etc. Si la beauté s’en dégage, les gens le regarderont ».

Car le tableau n’existe, d’après Pat Andrea, que quand un spectateur le regarde. Et pourquoi le ferait-il plutôt que de diriger son regard ailleurs ? Parce qu’il y a « quelque chose qui revient vers lui ». C’est un « miroir » qui, peut-être, le confronte à « sa propre méchanceté ». Voilà pour ce que le peintre hollandais déclare au sujet de ce qu’il cherche en peignant. À mon avis, c’est vrai, mais il ne s’agit là que de la partie la plus accessible de sa quête : c’est ce que Pat Andrea peut en dire à partir de ce qui émerge à sa conscience.

Plus profondément, comme nombre de ses pairs, l’artiste d’Arcueil peint peut-être avant tout pour se sentir exister. Vue sous cet angle, cette autre chose qui lui échappe se révèle être sa propre existence. Laquelle est toujours devant ou derrière lui. Sauf quand il peint. Dans cette confrontation à lui-même, là seulement, s’offre à lui une possibilité unique de cueillir l’instant. Il faut l’écouter parler de ce qu’il sent alors. Une « neutralité totale » qui porte en elle une espèce d’épaississement du temps. Derrière le « tu » qu’emploie le peintre, j’entends un « je » qui veut introduire de la pudeur là où l’hésitation a disparu : « Tu es dans une action où tu n’as aucun doute. Tu es là. C’est toi. Et tu fais ce truc. Après, le résultat, c’est autre chose. Mais, quand tu le fais, c’est ça que tu dois faire. Alors c’est précis. Et tu es dans un état, c’est formidable. Tu es invulnérable. Tu es le plus fort ». Ce qu’il exprime aussi à travers ces deux autres confidences : « J’étais né pour être peintre, artiste, dessinateur ». Et « quand je peins, je suis un homme meilleur ».

Dans cette perspective, tout a vocation à inspirer ses créations, jusqu’à ses souvenirs les plus intimes – l’émerveillement à la naissance de son premier enfant ; la fraîcheur et le bien-être ressentis lors d’une baignade dans une rivière française, l’été. « Les personnes que je rencontrais étaient presque toujours sujets de ma peinture. Ma vie passée, ce que je cherchais dans le monde, devenait tableau (…). Tout-à-coup, il y avait cette idée : je vais essayer de peindre ça. Je vais essayer d’en faire une image que les gens ne vont pas oublier. »

Une explosion derrière les toits

Où pourrait alors se situer la différence entre Pat Andrea et ses pairs ? – Je ne livre là qu’une hypothèse de plus, esquisse d’un possible mystère dont seul le peintre détient la clé – Peut-être du côté de ce qui caractérise les phases de création au cours desquelles le sentiment d’exister se révèle particulièrement puissant. Circonstances dont je suppose qu’elles ont quelque chose à voir avec les origines du peintre. Plus précisément avec ce qu’a peut-être été, pour les siens, sa naissance : le jaillissement d’une vie, sa vie, comme continuité de l’élan créateur de ses géniteurs,… au cœur d’un chaos.

Notre homme est né en 1942, à La Haye, alors territoire sous occupation allemande. C’étaient les années de guerre – destruction, laideur, violence. Depuis un balcon du troisième étage, où il était en compagnie d’un autre jeune garçon et de la mère de ce dernier, le petit Pat a vu décoller dans le ciel de la Mer du Nord, depuis les rampes de lancement du parc boisé de Haagse Bos, les fusées V1 qui partaient semer la mort à Londres. Certaines de ces bombes ont pu rater leur cible pour que le peintre en garde ce souvenir : « Je voyais vers les dunes, vers la mer. Il y avait les toits. Et le toit de l’église, la tour de l’église. Et derrière encore, il y a eu cette énorme explosion. On m’a dit que c’était une V1 ». Aussi, bien avant de devenir l’artiste qui déciderait de peindre tout ce qui lui paraîtrait possible de peindre, Pat Andrea a été un être marqué par la guerre. Vers 12 ou 13 ans, il dessinait nombre de scènes de batailles avec « des soldats allemands, des trucs de feu, des explosions, des morts ».

La beauté par des temps terrifiants

Il reste que, dans la ville hollandaise occupée, le petit Pat est né de deux parents artistes : l’illustratrice Metti Naezer et le peintre Kees Andrea. Tous deux ont su reconnaître le talent de l’enfant et lui transmettre le goût de créer. Sa mère disait autour d’elle, « ah ! Quand il avait trois ans, il prenait un crayon, il faisait un cercle parfait ! » Et quand il avait cet âge-là, son père lui racontait des histoires en les dessinant. « Il dessinait l’histoire ! Des nains dans les bois… Pas des nains façon Walt Disney, hein ? Des nains plus poétiques. Des nains dans le style d’un peintre du XIXème siècle ! » La beauté par des temps terrifiants. « De ce point de vue, ce n’est pas mal de vivre avec des parents créateurs, occupés avec… », il hésite, « …quelque chose de très positif ».

D’autant que ce couple d’artistes, au cours de cette vie « avec les bombardiers dans le ciel », ne se contentait pas de pratiquer leur art. Leur amour de la vie allait jusqu’à leur faire risquer la leur pour qu’une troisième personne puisse préserver la sienne. « Mes parents cachaient une amie juive. Je l’appelais « tante ». C’était la tante Bertha. Elle a vécu trois ans dans notre maison. Elle est restée amie avec eux après la guerre. Elle prenait le thé dans le jardin ».

Justes parmi les nations

Les mots choisis par Pat sont sans équivoque : ses parents « cachaient » une amie juive. Pris isolément, cet indice fait bel et bien remonter ce souvenir aux années d’Occupation. Pourtant, au moment de me le confier, le peintre d’Arcueil a un doute : et si le séjour de la tante Bertha dans la maison de ses parents était en fait postérieur au conflit mondial ?

J’ai repris à mon compte cette interrogation : qui sait, les parents de Pat ont peut-être simplement recueilli chez eux une réfugiée ou bien une rescapée des camps de la mort. On peut alors supposer que le petit Pat, pour se construire, a eu besoin d’imaginer que ses géniteurs avaient sauvé la vie d’une femme pendant la guerre. En décalant dans le temps ce souvenir, il aurait transformé en héroïsme ce qui avait été seulement de la générosité. Chacun de nous peut être à la fois victime et bénéficiaire de sa mémoire. Alliée à notre psyché, elle nous joue des tours autant qu’elle nous rend service. Ainsi du garçon que Pat a été. En grandissant, il aurait construit un récit à partir de l’existant et y aurait cru aussi longtemps que nécessaire… Jusqu’à ce que cette interrogation se fasse jour en lui et qu’il décide de la partager : « Je ne sais plus si c’était après la guerre ou bien pendant ».

L’histoire est belle. Est-elle également authentique ? J’ai voulu le vérifier en tentant de répondre à cette question simple : Kees Andrea et Metti Naezer ont-ils été reconnus par l’État d’Israël comme Justes parmi les nations ? Or, la réponse est oui. À la requête en ligne « Andrea », la base de données du mémorial de Yad Vashem à Jérusalem est formelle : Cornelis Andrea (aussi appelé « Kees » Andrea, Ndlr.), peintre à La Haye pendant la guerre, et sa femme Mettha Naezer, ont tous deux reçu le titre de Juste. « Rescue mode : hiding »[4], précise l’anglais administratif de l’institution.

À la façon d’un rituel

La fiche consultée contient même une photo de Bertha et son mari. Ils sont installés à l’extérieur devant trois tasses de café, quatre verres et ce qui semble être des jumelles d’observation dans leur étui. Jeunes, bien habillés, l’un et l’autre le dos calé contre le dossier ; avant-bras sur le nombril, une main tenant le poignet de l’autre main. Lui, un grand blond aux cheveux coiffés en arrière, a le regard fier. Légèrement tourné vers la gauche. Elle, une jolie brune, regarde son mari. L’air décidé, le port altier, le cou gracieux. Ce qui doit être une ombrelle lui dessine une sorte d’auréole derrière la tête. Une légende accompagne ce document : « Bertha van der Horst-Dikker avec son mari, Henk van der Horst, aux environs de 1940. Henk, ensuite entré dans la résistance, a été arrêté puis est mort dans un camp de concentration en Pologne » [5].

À côté de cette photo, un deuxième cliché montre un garçonnet joufflu de quatre ou cinq ans en salopette. Son menton incliné repose sur sa main gauche. Laquelle tient en appui, sur l’épaule, le combiné téléphonique avec lequel il joue. Ce petit homme semble réfléchir. Qui est-il ? « Patje Andrea, fils des sauveteurs Cornelis et Mettha Cornelie Andrea (Naezer) », indique le site de Yad Vashem.

Par erreur, manifestement, car Pat ne s’y reconnaît pas. De fait, sur d’autres clichés issus de ses archives personnelles, l’enfant qu’il était présente des traits différents. S’agirait-il alors du petit frère de Pat ? Non : là encore, le peintre d’Arcueil écarte cette possibilité. Soit. On peine ainsi à identifier le bambin joufflu de la photo. Cela indique-t-il qu’il faut remplacer cette question par une autre ? Comme celle-ci : pourquoi un garçonnet non identifié figure-t-il en photo sur la page du site de Yad Vashem dédiée aux parents de Pat Andrea ? Admettons que ce cliché était issu des archives de Bertha : la personne derrière l’objectif se trouverait-elle être Bertha elle-même ? Selon les dires de Pat, en effet, cette femme était photographe…

Que de mystères emboités tels des poupées gigognes ! Chacun à sa façon éclaire une part de celui qui le précède. Jusqu’à ce que soit validé, peut-être, notre hypothèse ultime : tableau après tableau, que cherche le peintre d’Arcueil chaque fois qu’il s’adonne ainsi à la création. Ce pourrait être la répétition sans y penser, à la façon d’un rituel, d’un instant primitif. Celui de sa venue au monde. Possible témoin de cela sur la toile, au beau milieu d’une scène de terreur, le surgissement de la beauté. Cette dernière n’exalte pas la violence. Au contraire, elle rend visible ce qui lui résiste. Sous ce rapport, d’exister à résister, il n’y aurait… qu’un Pat ! Et cetera.

n[4] « Mode de sauvetage : cache »

[5] Bertha ne s’est jamais remariée et n’a jamais eu d’enfant, révèlera aussi Pat Andrea.

Les deux premières photos sont issues du site de « ,Yad Vashem« ,

La troisième est issue des archives personnelles de Pat Andrea.

Kees Andrea dans son atelier

QUELQUES DATES :

1942 : Pat Andrea naît à La Haye (Pays-Bas).

1960 : Inscription à l’Académie des beaux-arts de La Haye.

1972 : Le Museum of Modern Art (MoMA) de New York acquiert deux de ses œuvres.

1976 : Première exposition à Paris, puis premier séjour en Argentine.

1979 : Pat Andrea s’installe à Paris et réalise la série La Puñalada.

1998 : Il est nommé professeur à l’École nationale des beaux-arts de Paris, où il dirige un atelier jusqu’en 2007.

2002 : Il est élu correspondant de l’Institut de France (académie des beaux-arts).