EMMANUEL ALCARAZ

La lave et le gouvernail

Enfant du christianisme social en dépit des convictions d’un père aimant, cet historien trempe sa plume à gauche aux dépens des extrêmes en politique.

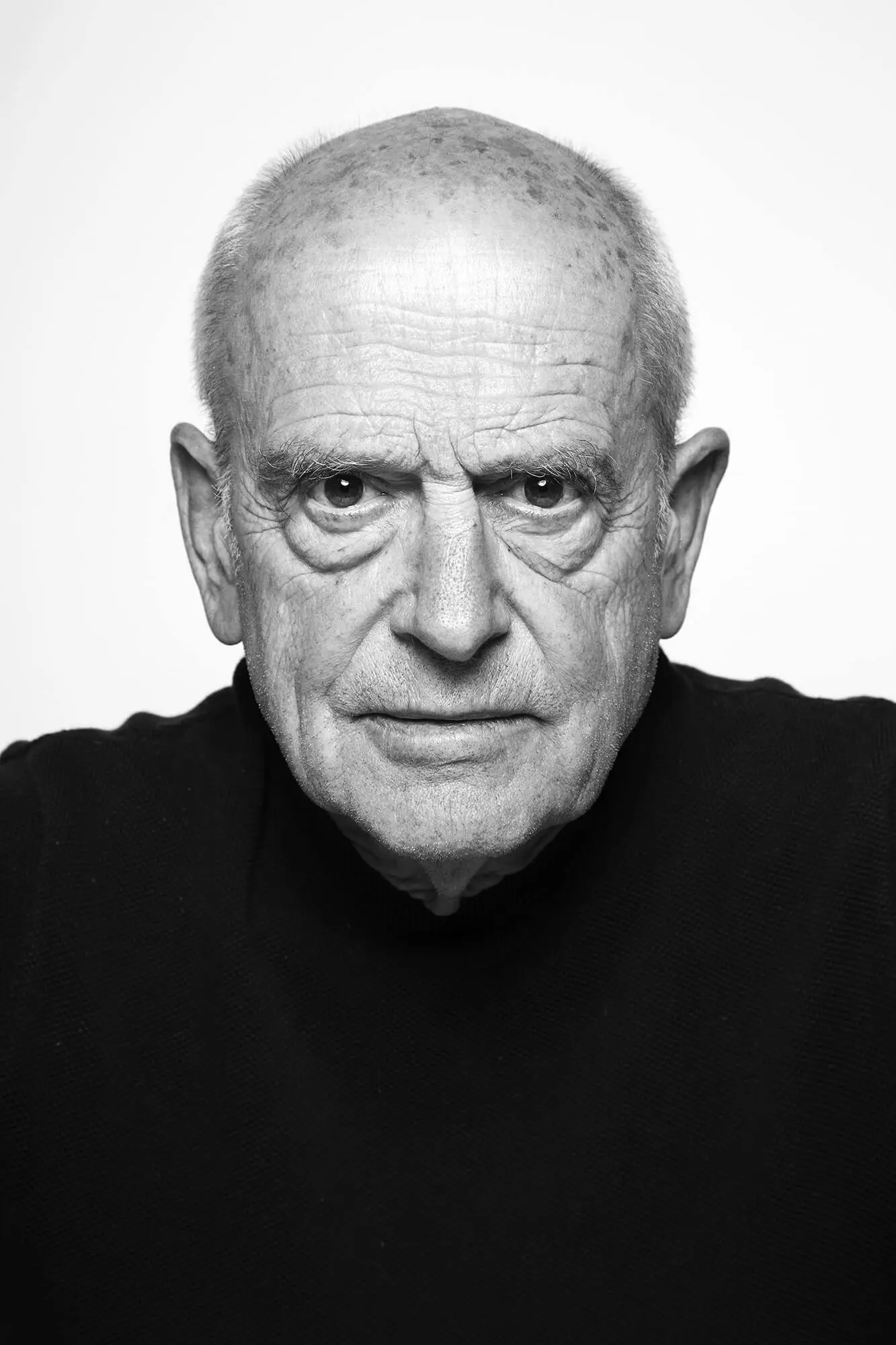

Texte Guilhem Dargnies – Photos Steve Lauper

Du temps des amours du roi Salomon et de la reine de Saba, les marins du monarque hébreu, en quête de matériaux de construction pour le temple de Jérusalem, firent voile vers les Comores. Ils exilèrent là tous les mauvais génies du royaume de Juda, ceux-ci se vengèrent. On déroba l’anneau de la reine, on le jeta sur le point culminant de l’archipel : ainsi serait né le mont Karthala, dont la dernière éruption remonte à 2007. L’état actuel de mes sources, toutefois, ne m’a pas permis d’authentifier cette légende (1).

Ce volcan a donné son nom à une maison d’édition française spécialisée dans la publication d’ouvrages consacrés à la géopolitique et à l’étude des sociétés des pays du « Sud », comme on le disait alors en 1980, année de sa fondation. Dans cette dernière parut, en 2008, un ouvrage sur les liens entre les Églises chrétiennes et le commerce triangulaire (2). Dix ans plus tard, cette lecture s’était révélée pour moi indispensable à la réalisation d’un travail journalistique pour les 170 ans de l’abolition de l’esclavage en France. En ce mois de novembre 2023, je me rends avec le photographe Steve Lauper, ami et fondateur d’Humanité(s), à l’adresse de cette maison située boulevard Arago, dans le XIIIème arrondissement de la capitale. Nous y avons rendez-vous avec un de ses auteurs âgé de 47 ans, l’historien Emmanuel Alcaraz.

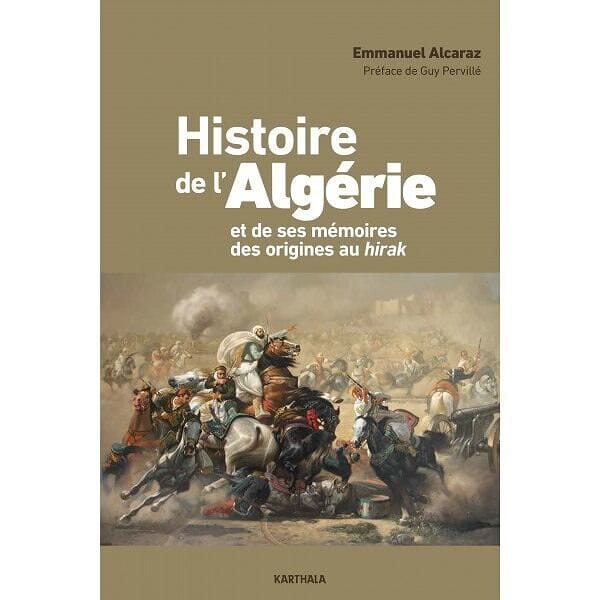

Quelques années plus tôt, notre homme avait été le seul à avoir rédigé une longue recension, publiée dans Le Quotidien d’Oran, d’un livre de l’essayiste Jean Sévillia intitulé Les vérités cachées de la guerre d’Algérie (3). Déjà auteur d’un premier ouvrage aux Éditions Karthala, M. Alcaraz avait approfondi cet examen critique dans une publication sortie en novembre 2021, Histoire de l’Algérie et de ses mémoires, des origines au hirak. Ayant accès au passé à travers ce que d’autres m’en disent, j’espérais faire surgir une vérité à partir d’une lecture comparée du travail de ces deux auteurs : tantôt Alcaraz approuverait Sévillia, tantôt il le contredirait, il lui reprocherait un manque de nuances, ou même ne se soucierait pas de commenter ses analyses – et alors, pourquoi ? La perspective d’éclaircir ces points m’avait amené à me demander, derrière l’historien, qui était l’homme.

(1) Impossible de savoir, à ce stade, si elle a été fabriquée de toutes pièces par les promoteurs du tourisme comorien ou si la littérature et les traditions culturelles de l’archipel en portent la trace. Affaire à suivre.

(2) Les Églises chrétiennes et la traite atlantique du XVè au XIXè siècle, Alphonse Quénum, Paris, Karthala, mars 2008

(3) Fayard, octobre 2018

Double filiation paternelle

Cette question, Emmanuel y répond lui-même à la fin d’Histoire de l’Algérie, dans une postface d’une dizaine de pages intitulée « Essai d’égo-histoire ». Justement écrite dans une tentative de « séparer » l’homme de l’historien. Je m’y confronte ici à mon tour, à partir de ma perception. Voilà qu’Emmanuel Alcaraz me paraît être un homme curieux, dont la parole est libre. Il fait de l’histoire, me semble-t-il, pour exercer sa liberté, et éventuellement pour la préserver, voire la partager. Cet amateur de cinéma américain a des idées politiques du côté de ce qu’il appelle la « gauche républicaine ».

Lui-même se voit comme le « fils de la pauvre », expression reprise à l’écrivain algérien Mouloud Feraoun (4) et transposée. « Denise Buono, ma mère, est une italienne née à Bizerte en Tunisie. Issue d’un milieu ouvrier très pauvre, elle ne mangeait pas tous les jours à sa faim lorsqu’elle était enfant. C’est important pour expliquer mes opinions politiques par rapport au christianisme social ». Ça rend compte, aussi, des raisons pour lesquelles, avec lui, sa mère a été plus dure que son père.

Cette dame travaillait comme secrétaire à l’arsenal de Bizerte où elle dût donner une partie de son salaire à ses parents. Elle était syndiquée à Force ouvrière. Lors de l’élection présidentielle de 1988, elle avait voté pour Raymond Barre parce que ce candidat avait le soutien de son acteur préféré, Alain Delon. Une faveur dont n’a jamais bénéficié Jean-Marie Le Pen, bien qu’une amitié existe entre le chef historique du Front national et le comédien qui a partagé l’affiche de La Piscine avec Romy Schneider. Une partie des travaux d’Alcaraz concerne la Tunisie, pays du Maghreb où l’historien a également enseigné – il faut certainement y voir une trace de cette influence maternelle.

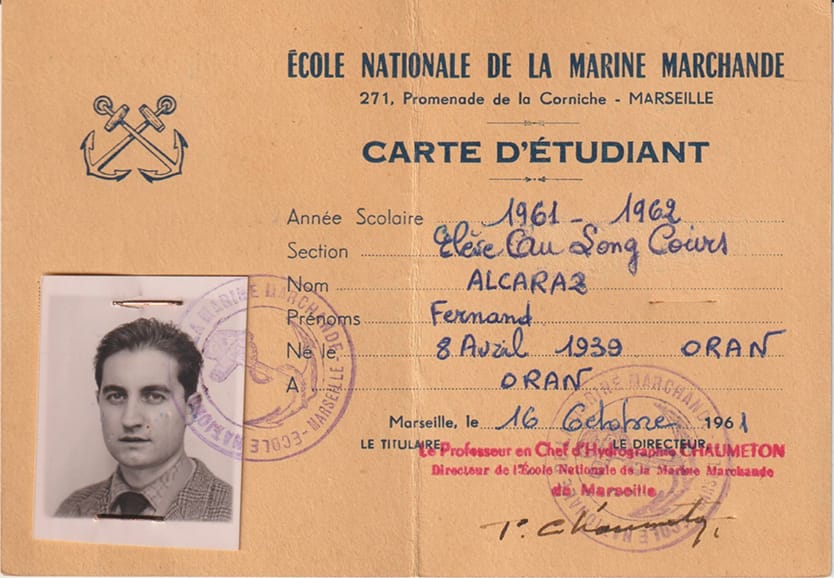

À côté du lien mère-fils, je distingue chez notre homme une double filiation paternelle – ce qu’il approuve. La première le relie à son père biologique, Fernand Alcaraz. Emmanuel a su apprécier d’importantes qualités humaines chez ce « pied-noir » né à Oran en 1939. Cette expression, Emmanuel ne l’a d’ailleurs jamais aimée. « Je préfère Européen d’Algérie ou Espagnol d’Oran ». Fernand fut en outre marqué par les premières années de sa carrière comme officier de marine marchande spécialiste des côtes nord et ouest-africaines.

D’où le gouvernail.

La deuxième filiation est symbolique. Elle le relie au terreau spirituel et intellectuel à partir duquel poussa chez lui une façon de penser et de sentir. Il s’agit du christianisme de gauche, courant évoqué plus haut, qu’incarnent, aux yeux d’Emmanuel Alcaraz, plusieurs institutions qui jalonnent son parcours. Parmi lesquelles l’école primaire où il fut scolarisé à Toulon, et qui porte le nom de saint Jean XXIII. « C’est un pape connu pour sa simplicité, son air de curé de campagne, le pape sourire, le « pape bon » ou le « gentil pape ». Jean n’était-il pas le disciple préféré de Jésus ? Lui, qui l’a accompagné jusqu’au Golgotha. Mais il n’a pas été choisi pour être pape… » Parmi ces institutions de la gauche chrétienne, aussi, des éditeurs. Golias et, initialement, Karthala. Emmanuel a aussi aidé à faire publier un livre collectif, Charles de Foucauld. Homme de science, qui a été présenté au Salon du livre de la Confédération générale du travail (CGT), aux éditions très à gauche du Croquant. « Cela serait pas mal de croiser l’histoire de la maison d’édition Karthala avec la mienne », m’a dit Emmanuel. Ah tiens ! Pourquoi ? « Parce que si je suis un historien qui dissocie ses opinions de son travail, il y a quand même un lien ».

D’où la lave.

Cette matière en fusion évoque aussi le côté éruptif de son caractère.

Et sa curiosité intarissable ! Ce défaut pas si vilain amena le jeune Emmanuel à approfondir, à l’aide de lectures, les thèmes abordés dans les films qu’il voyait dans sa jeunesse. Pour ma part, considérant que la mémoire de sa famille avait un rapport avec la colonisation et la décolonisation, j’avais émis une hypothèse : ce biais intime l’avait amené à faire de l’histoire son métier. Au cours de mes échanges avec lui, j’en vérifiai pourtant une autre : lui qui affirme ce qu’il pense sans détour, est-il devenu historien pour ouvrir sa gueule ? « Pas du tout, c’est le cinéma qui m’y a conduit ».

(4) …et à son roman, Le fils du pauvre, paru en 1950.

Des cales remplies de cercueils

Le cinéma, et peut-être… l’amour filial au titre duquel Emmanuel, enfant puis adolescent, a « beaucoup » accompagné Fernand Alcaraz dans les salles obscures. À ce contact probablement, il avait à son tour développé un goût pour le 7ème art identique à celui de son père. Or, il arriva que ce trait commun aux personnalités du père et du fils fît jonction avec un souvenir surgi de la mémoire de Fernand, à la manière d’un rideau brutalement ouvert sur une tragédie. Une fois sorti d’une séance, Emmanuel vit de la tristesse sur le visage de son père. De cet instant, je présume, ce fils voulut tenter de comprendre celui par qui sa mère lui donna le jour, au-delà des mots que Fernand sut employer devant lui ce soir-là. Parallèlement, ce mouvement allait peu à peu amener Emmanuel à nommer les idées qui le séparaient de son géniteur…

C’était à l’hiver 1988. Notre homme avait alors 12 ans. Fernand et lui se retrouvèrent sur les trottoirs des Routes, ce coin pavillonnaire de Toulon où habitaient les Alcaraz depuis un an ou deux. C’est-à-dire après avoir quitté le Pont du Las, quartier populaire fortement marqué par la mémoire de l’Algérie française comme on peut le voir encore aujourd’hui en arpentant sa rue d’Isly et en passant devant la Résidence Bugeaud. Père et fils sortaient du cinéma Gaumont, sur la place de la Liberté, entre-temps devenu le Théâtre Liberté. Tous deux venaient d’y voir ensemble Jardins de pierre de Francis Ford Coppola – ce n’est pas un détail : depuis, Emmanuel Alcaraz est devenu un spécialiste des mémoires de pierre, des monuments aux martyrs algériens (5).

Coppola avait confié le scénario de son film à un certain Ronald Bass. Entre deux vues plongeantes sur les rangées de pierres tombales du cimetière militaire d’Arlington en Virginie (États-Unis), celui-ci a imaginé la scène suivante, laquelle a été retenue pour la bande annonce du film. Sous les traits de l’acteur américain James Caan apparaît un vétéran, le sergent Clell Hazard. Membre de la parade d’honneur qui rend hommage aux marines tués au Vietnam, celui-ci interpelle une bleusaille impatiente d’en découdre avec les communistes de la péninsule indochinoise : « J’connais une unité au Vietnam, les mecs impriment des cartes de visite. Et ça dit : « tuer, c’est notre business et ce business marche fort ». Hé ben ici, c’est enterrer notre business. Et notre business marche mieux ».

Tout-à-coup, ça avait rappelé à Fernand le temps où il était en poste comme officier de marine marchande. En pleine guerre d’Algérie. Il avait vu les vastes cales du navire à bord duquel il servait. Celles-ci étaient remplies des cercueils des jeunes appelés auxquels le conflit avait ôté la vie.

Il faut ici raconter qui sont les Alcaraz : des journaliers originaires du sud de l’Espagne qui ont migré en Oranie au XIXème siècle. « Ce n’étaient pas des richards avec des domestiques algériens, et qui faisaient « suer le burnous » », me raconte Emmanuel. Le grand-père paternel de Fernand, un certain Francisco, né en 1870, était droguiste ambulant. Dans toute l’Oranie, il circulait de village en village, avec une carriole – celui-ci est décédé avant la naissance du père d’Emmanuel. Quant à Manuel Cerda (1888-1971), le grand-père maternel de Fernand, il vendait des semences aux colons.

Toute la famille vivait à Oran, dans la maison de ce grand-père maternel qui se trouvait rue de Noiseux, dans le quartier d’Eckhmul. « Mon père avait des liens très forts avec Manuel Cerda. Celui-ci m’a toujours dit qu’il avait plus été élevé par ses grands-parents – que je n’ai pas connus – que par ses parents ». Dans les familles pied-noir, c’est le plus vieux qui commande en patriarche, avec une autorité forte y compris sur ses enfants avancés en âge. Le chef de famille était donc Manuel Cerda. « Pourquoi c’est votre grand-père qui vient aux réunions de parents-professeur ? », demanda un jour, à Fernand, un professeur de 6ème venu de métropole. « Bah, parce que c’est le chef ! », répondit l’enfant à ce patos qui découvrait les mœurs locales.

Le père de Fernand, François, travaillait comme dessinateur pour la compagnie privée Le Bon, qui exploitait le réseau de distribution électrique, à Oran. Il est devenu fonctionnaire, plus tard, quand cette société fut rachetée par EDF. Alors que Manuel Cerda était plutôt démocrate-chrétien, François, lui, était de tendance radical-socialiste. Lors du référendum d’autodétermination, il avait voté pour l’indépendance.

Lorsque l’Organisation de l’armée secrète (OAS) menaça de mort ceux qui quitteraient leur domicile pour passer leurs vacances en métropole, le grand-père d’Emmanuel brava cet interdit. À l’indépendance, on lui proposa de rester travailler en Algérie, et c’est ce qu’il voulut faire. Il resta sur place plusieurs mois au cours desquels il ne fut jamais inquiété. Mais un relatif inconfort matériel, auquel tout un pays en quête d’avenir l’exposait soudain, eut finalement raison de cet enthousiasme : François et son épouse quittèrent Oran pour la France. Résultat, alors que les pieds-noirs sont régulièrement associés à des idées d’extrême droite, ces derniers n’ont en fait « pas de chromosome fasciste », comme aime le souligner Emmanuel. Bien des Européens d’Algérie ayant à cette époque quitté l’Afrique du Nord parmi les derniers en furent la preuve vivante. Et tel fut le cas des grands-parents paternels de l’historien.

(5) Voir Les lieux de mémoire de la guerre d’indépendance algérienne, Emmanuel Alcaraz, Paris, Karthala, 2017

Les Éditions Karthala, 22-24 Bd Arago, 75013 Paris

Coup de matraque sur la tempe

Contrairement à leur fils, Fernand. Si le père d’Emmanuel développa bel et bien un extrémisme politique, il le fit hors du cercle familial. L’école de marine marchande de Marseille, où il étudia, fut décisif à cet égard. À l’époque, les opinions droitières et nationalistes exerçaient une forte influence sur l’encadrement de cet établissement dirigé par des officiers de marine. Une telle situation ne fut pas sans effet sur Fernand qui, de ce fait, devint à son tour un hyper nationaliste convaincu.

Les manifestations de décembre 1960, le fils de François y avait participé une fois, à Alger, lorsqu’il y fit escale. Un CRS lui avait même porté un si gros coup de matraque qu’une trace lui en était restée sur la tempe. Tempérament d’aventurier. À droite toute. Ce type de profil pouvait être emblématique d’un vivier au sein duquel l’OAS puisait ses recrues. Quoiqu’il en soit, jamais, ô grand jamais, Fernand eût-il rejoint ce groupe terroriste parce qu’il répugnait à l’idée de prendre les armes contre des soldats de l’armée française. La vision des cercueils empilés dans la cale de son navire le lui rappelait. À temps et à contre-temps…

Dans les bureaux des Éditions Karthala, Emmanuel évoque ce père doté d’une personnalité si forte. Dans la famille, chacun lui doit d’avoir pu mener sa vie comme il l’entendait. « Fernand Alcaraz a toujours fait des choix personnels et à contre-courant. Bons ou mauvais, ça a toujours été les siens ». Toutefois cet homme, qui aimait passionnément la mer et les traversées au long cours, « a dû », « pour s’occuper de sa famille », prendre un emploi à terre. « Il a travaillé comme cadre commercial dans l’industrie pharmaceutique et il a très bien gagné sa vie », raconte l’historien. « Était-ce déjà un vrai choix ? », je pose la question sans relever, sur le moment, la tension contradictoire entre la notion de choix et celle de devoir – « il a dû » prendre un emploi à terre, vient de dire Emmanuel. « Oui, c’était un vrai choix. Tout simplement par amour pour ma mère », veut cependant croire l’universitaire. Un choix relativement contraint, alors ? « Un choix tout de même, dans le sens où il aurait facilement pu reprendre un embarquement, mais aussi une contrainte affective pour lui. Question d’interprétation… »

Ces propos me reviendront à la mémoire l’après-midi même, à deux reprises. D’abord en considérant qu’Emmanuel, comme son père, a renoncé à quelque chose par amour pour son épouse, la juriste Aïcha Mecheri. « Il n’y a pas d’alcool à la maison. Ma femme n’en veut pas ». Tenant compte de ma surprise avec un temps de retard, je lui demanderai ultérieurement pourquoi. Réponse : « elle est musulmane ». Toujours est-il qu’Emmanuel a donné suite à la demande de son épouse et que, à la différence de son père qui fit une croix définitive sur la mer, il ne s’agit pour lui que d’un renoncement partiel : hors de son domicile, le fils de l’officier de marine marchande trinque volontiers. En fin de journée, alors que Steve et moi allions savourer un demi de bière blonde, Emmanuel commanda un Apérol spritz.

La tombe creusée avant la soixantaine

L’historien a raconté aussi comment, d’après lui, son père voulut être libre jusqu’au bout. Fernand Alcaraz avait 83 ans quand, de façon décisive, un gros pépin de santé vint frapper à la porte de son existence. « Quelques mois avant sa mort, il a fait une chute et s’est brisé une vertèbre ». Le vieux monsieur n’a pas voulu laisser le dernier mot à la tumeur cancéreuse qu’on lui diagnostiqua au poumon, la chute l’ayant privé de toute son autonomie. Il lui fallait garder la main sur le cours de sa vie, même au soir de celle-ci. Or, pour ôter à la maladie le pouvoir de décider du jour et de l’heure de sa mort, il cessa de s’alimenter. De la sorte, le souffle le quitta plus tôt que la tumeur ne l’aurait emporté. Encore un acte volontaire, à entendre son fils. « Refus de s’alimenter, il est mort raide droit dans ses bottes, le médecin de famille n’avait jamais vu cela… Avec une simple perfusion, il a battu le record de Bobby Sands, un militant de l’IRA que Thatcher a laissé mourir d’une grève de la faim ! » Profondément libre. « Tu crois qu’il a bien fait ? », m’a demandé Emmanuel, alors que nous nous dirigions vers la station de métro Les Gobelins. Je n’ai pas su quoi lui répondre, d’autant que je n’ai pas connu Fernand Alcaraz. Je ne peux cependant m’empêcher de penser que ce témoignage confirme l’idée selon laquelle la mort d’un être dit quelque chose de la façon dont il a vécu.

Cependant, je m’interroge : si la liberté consiste à vivre en ayant choisi ses contraintes, comment Fernand Alcaraz assuma-t-il les siennes ? Dès le tournant des années 2000, la menace d’une détérioration de sa santé avait pointé le bout de son nez : il a subi une opération de la valve aortique. « Vous arrêtez la cigarette ou bien une crise cardiaque vous emportera dans les deux ans », l’avait enjoint son médecin. Ce professionnel du soin n’a pas eu à le lui dire deux fois. L’ancien officier de marine marchande voulait vivre. À 59 ans, du jour au lendemain, Fernand cessa toute consommation de tabac. Et il vécut encore deux bonnes décennies ! Le renoncement à la mer et le choix de la carrière commerciale lui avaient réussi. Il gagnait bien sa vie, voyait grandir ses enfants et restait auprès de son épouse plutôt que de larguer régulièrement les amarres.

Toutefois, hypothèse, cette réorientation professionnelle eut une contrepartie : le stress inhérent à l’atteinte incertaine des objectifs de vente. Fernand compensa celui-ci à travers une addiction à la cigarette dont le train se révéla pour lui si périlleux qu’il avait commencé à creuser sa tombe bien avant la soixantaine. « Il fumait, peut-être… deux paquets de cigarillos neos par jour ? » Heureusement, ensuite, il fit du respect de sa santé un impératif catégorique. « Crois-tu que ton père se soit mis à beaucoup fumer du fait de son activité de commercial ? » « C’est bien possible, maintenant que tu le dis », acquiesce Emmanuel. « Mais il a commencé à fumer à Oran, à l’âge de 12 ans, en fumant des marigots, une plante qui poussait dans la région. Donc ça n’est pas inhérent uniquement au stress de son activité commerciale ». Fernand Alcaraz, lui, s’est éteint en 2022. Il avait 83 ans.

Hauts fonds et dangers isolés

Jeune homme, le père de l’historien avait appris à se repérer sur le plan d’eau à l’ancienne, comme on apprend toujours à le faire aujourd’hui afin de parer à toute panne des systèmes de navigation modernes. Le principe ? Identifier autour de soi, à l’horizon, trois points que le langage maritime appelle « amers ». À l’aide du compas du bord, il s’agit de relever rapidement les angles que forment leur direction avec le nord, puis de reporter ces indications sur la carte marine – le navire se trouve alors à l’intersection de trois droites tracées au porte-mine à l’aide d’une règle transparente à double rapporteurs que les marins connaissent sous le nom de « règle de Cras ».

Quand Fernand avait le Cabo Berberia au sud d’Ibiza, le phare de la punta Anciola au sud de Mallorca et celui de l’île de l’Air au sud de Menorca respectivement dans les relèvements 292º, 358º et 025º, disons, il savait, par exemple, qu’il avait effectué un quart de la traversée entre Alger et Marseille et que la capitale algérienne se situait plein sud à une distance de soixante-quinze milles nautiques. Je précise que cet exemple vaut pour sa seule vertu pédagogique. Hélas, je ne dispose pas des instruments qui m’auraient permis d’en donner de meilleur. Et il me paraît fort peu probable que des amers aussi distants les uns des autres, même lumineux et dans une nuit sans nuage, se révèlent simultanément visibles à l’œil nu depuis la passerelle d’un navire.

Analogie ou métaphore, un peu les deux ? Je l’ignore… Quoiqu’il en soit, il se trouve qu’Emmanuel apprit à son tour, lui aussi, mais en autodidacte, la pratique d’une espèce de navigation côtière transposée au monde des idées. Ainsi, notre homme se repère dans le paysage politique en identifiant les opinions les plus nettes, c’est-à-dire les plus extrêmes, à droite comme à gauche. Pour Emmanuel, ces idées-là figurent, comme en mer, autant de hauts fonds et de dangers isolés qu’il s’agit justement de laisser à leur isolement. La route sûre, pour le fils du marin, est à suivre à bonne distance de celles-ci tout en demeurant relié à elles, façon la plus certaine de parvenir à destination en ayant évité le naufrage. Et, pour filer la métaphore marine, en navigant bâbord amure plutôt qu’en prenant le vent par la droite.

De là revient dans sa bouche, je suppose, la référence perpétuelle au « cadre républicain », à l’intérieur duquel Emmanuel se situe, et depuis lequel il déclare s’exprimer. Ceci, probablement, afin que ses lecteurs ne confondent pas ses propres orientations avec ses récents objets de recherche. À savoir l’évolution des idées à l’extrême droite et à l’extrême gauche de l’échiquier. D’après l’historien, c’est au sein des extrêmes – et donc à l’extérieur du cadre républicain – que naissent la plupart des idées politiques. De là, au fil des années, elles infusent peu à peu tout le débat public et influencent toute la vie de la société. Les partis au pouvoir n’y jouent plus qu’un rôle d’arbitre, se contentant de fixer le point d’équilibre qui leur paraît convenir au pays à un moment donné de son histoire. Ça, c’est pour le constat. Si hardi en soit le geste, retracer la généalogie de ces idées structurantes répond, d’après notre universitaire, à bien des enjeux plus profonds.

À commencer par la vérité, dont il s’agit de se rapprocher. « L’histoire seule le permet », insiste Emmanuel. Exemple ? Éric Zemmour avait voulu réhabiliter la vieille thèse de l’écrivain académicien Robert Aron selon laquelle, sur le plan historique, de Gaulle avait été l’épée et Pétain le bouclier (6) – théorie à laquelle Fernand adhérait lui-même. Mais plus aucun historien n’y croit depuis le travail du confrère américain Robert Paxton qui est allé fouiller dans les archives allemandes. « Et alors, qu’est-ce qu’il y a vu ? » « Qu’ils sont complètement mouillés là-dedans ! », répond Alcaraz. « Il y a les sections spéciales qui jugent les résistants sans respecter les libertés fondamentales. Il s’agit de cours de justice spéciales de la cour d’appel instituées sous Vichy par le ministre de la Justice, Joseph Barthélémy, en application d’une loi d’exception rétroactive portant sur des faits antérieurs pour condamner à mort des résistants. Ce qui contrevient aux principes fondamentaux du droit français ». Rares ont été les magistrats français qui n’ont pas prêté serment au Maréchal Pétain. Il y a un film dessus : Section spéciale, de Costa Gavras, datant de 1975.

(6) Voir Histoire de Vichy – 1940-1944, avec Georgette Elgey, éd. Fayard, coll. « Les grandes études contemporaines », Paris, 1954.

« Le nationalisme français est universel »

Ensuite, continue Emmanuel, « se prémunir de l’extrême droite en expliquant d’où elle vient et de quoi elle est le nom ». Ah, ça ! Je veux bien moi-même tenter une réponse. Cette famille politique, dirais-je, est le nom du rejet de l’autre, de tout autre, même – ce dernier étant celui ou celle qui s’écarte un tant soit peu de la tradition à laquelle prétend se rattacher le groupe dominant. Or, d’une part, les contours de cette tradition me paraissent suffisamment flous pour que quiconque perçu un jour comme un observant fidèle passe le lendemain pour un renégat – qu’adviendra-t-il alors de lui ? D’autre part, on ne conciliera jamais ce rejet de l’autre avec une perspective chrétienne où tout autre se révèle être une indépassable image du Tout-Autre. Emmanuel, lui aussi, parle de « rejet », mais en se plaçant du point de vue de l’historien. « L’extrême droite, c’est le rejet des idées des Lumières, du cosmopolitisme et de l’universel. Cette famille politique a une conception fermée de la société française. Elle n’a pas compris ce qu’était le nationalisme français, qui est universel. Il lui faut des ennemis intérieurs. Ce sont les anti-Lumières, d’après une expression de l’historien israélien Zeev Sternhell (7)».

Enfin, se prémunir de certains faux prophètes de l’extrême gauche. Pour Emmanuel, cette famille politique rassemble les opposants de gauche du Parti communiste français. Ils ont une haine de la bourgeoisie et sont disposés à employer, contre elle, des moyens violents. Pour Emmanuel, la fin ne justifie pas les moyens. Très souvent, haut et fort, ces révolutionnaires de chambre ou de salon clament leurs idéaux tout en se révélant incapables de les incarner au quotidien. « Si mon père était un brave type avec de mauvaises idées, j’ai rencontré des gens de gauche et d’extrême gauche tout-à-fait épouvantables sur un plan humain… On peut avoir les bonnes idées et ne pas être quelqu’un de bien ». « Pauvre » Jean-Luc Mélenchon dont les vociférations de ce matin d’octobre 2018, « La République, c’est moi ! », colleront à la peau comme le sparadrap du capitaine Haddock ! « Pauvres intellectuels d’extrême-gauche ayant basculé souvent dans l’opportunisme, qui se prennent aujourd’hui pour les nouveaux Zola. Et qui trahissent le peuple plus souvent qu’ils ne le servent en n’oubliant pas de se servir, parfois en conseillant des hommes politiques qui ne sont pas de leur bord », ajoute Emmanuel.

En écoutant cela, je me demande si les extrêmes ne sont pas en politique, pour une part, les deux faces d’un même mépris de la relation humaine – l’extrême droite à travers le rejet de l’autre ; l’extrême gauche via un accueil sans discernement et hypocrite parce qu’étranger à tout véritable désir de rencontrer l’autre. Dire cela n’est pas cesser d’envisager, comme un rêve appelé à devenir réalité, la fin des frontières – ce symptôme regrettable de notre incapacité à partager les ressources… Il s’agit ici de mon point de vue qui n’est qu’une interrogation que je nuance, au passage, en faisant mienne la remarque d’Emmanuel : « On ne peut mettre l’extrême droite et l’extrême gauche sur le même plan : l’extrême gauche, malgré toutes ses dérives, poursuit, elle, un but d’émancipation de l’humanité ». D’un côté, donc, des moyens contestables mais un objectif louable, alors que de l’autre côté tout est pourri ! Au bout du compte, Emmanuel n’a jamais trouvé de saint laïc. Voilà une bonne décennie qu’il est revenu de ses illusions. « J’ai cherché à avoir des maîtres intellectuels dignes de mon idéal et je n’en ai pas trouvé ».

Alors, que reste-t-il ? Un amour filial par-delà l’impossible entente intellectuelle entre père et fils.

Complétant son égo-histoire dans un ouvrage à paraître aux Éditions Golias (8), Emmanuel Alcaraz rend un émouvant hommage à son géniteur, contributeur malgré lui « de la discipline historique, de la connaissance de l’extrême droite et de la mémoire impériale ». Mais Emmanuel n’idéalise pas pour autant son père. Il le décrit comme un « féroce anticommuniste » comparable à un « ancien ligueur de la tendance « Jeunesses patriotes » de Pierre Taittinger ». Comme d’ailleurs… un certain Jean-Marie Le Pen avec qui Fernand avait participé au sac d’une publication communiste dans le sud de la France.

L’ancien officier de marine marchande était fier de raconter cette anecdote à son fils et de posséder un exemplaire dédicacé d’un ouvrage du fondateur du Front national dans sa bibliothèque. Il se rappelle également que, dans le contexte de la guerre au Vietnam, son père l’avait emmené – lui qui n’était âgé que de dix ans ! – voir le long-métrage de propagande anti-communiste Les bérets verts de John Wayne, lors d’une rediffusion dans un cinéma d’art et essai de Toulon. « Aux yeux de Fernand, ces images montraient la vérité historique et le communisme était le mal absolu ».

Quelques années auparavant, cependant, la projection de ce film avait suscité des troubles. Avec d’autres, à l’été 1969, Jean-Paul Sartre s’était indigné du fait que cette fiction présente « ces émules des troupes de choc nazies comme des défenseurs de la liberté, tout en passant sous silence l’ampleur des crimes de guerre commis au Vietnam par les agresseurs américains ». De son côté, Georges Marchais, déjà membre du bureau politique du parti communiste, avait écrit au premier ministre pour lui demander d’en faire interdire la diffusion. Cette expérience cinématographique un peu extrême n’a toutefois pas traumatisé Emmanuel. Celui-ci m’a raconté qu’il vivait, depuis, en amitié avec de nombreux communistes. Jusqu’à l’auteur de La question (9), Henri Alleg, qui le recevait dans sa petite maison, juste en face du collège de Palaiseau.

Retour sur ce père si peu ordinaire : « Aujourd’hui encore, je me demande comment cet homme, qui était féru de musique classique, qui au soir de sa vie écoutait un opéra par jour (Verdi, Puccini), pouvait avoir des idées extrêmistes », fait valoir Emmanuel. « C’était un marin mélomane, comme l’amiral Jean Cras (1879-1932), inventeur de la célèbre règle éponyme à double rapporteur (déjà évoquée dans ce texte, Ndlr), et aussi compositeur d’opéras. Mais n’oublions pas que les meetings de Jean-Marie Le Pen commençaient toujours par le chœur des esclaves de Nabucco ».

Tout homme d’extrême-droite qu’il était, l’ancien officier de marine marchande était par ailleurs de ces êtres sans concession avec les autres, mais souples, généreux, extrêmement gentils avec leurs proches. « Un peu trop, même. Du genre à m’offrir une moto pour mes 15 ans, si je voulais ! » Fernand n’avait non plus « aucun lien avec les associations de rapatriés ou les cercles algérianistes ». Ressasser le passé n’était pas sa tasse de thé. Ce lecteur fidèle de Valeurs actuelles avait aussi essuyé les sarcasmes de son grand ado de fils qui en rejetait ouvertement l’orientation éditoriale.

Et il reste… la lave.

Tout homme d’extrême-droite qu’il était, Fernand avait enfin laissé son épouse inscrire leur rejeton à l’école primaire diocésaine Saint-Jean-XXIII. Or, la fréquentation de cet établissement, véritable bastion du catholicisme social à Toulon, immunisa jusqu’à la racine l’écolier de toute pensée « nostalgérique », nationaliste ou excluante. Le projet pastoral et pédagogique y était manifestement pour quelque chose. « C’étaient des curés très gentils. Dans un quartier très populaire où il y avait des enfants très pauvres ». Emmanuel se souvient encore du petit journal de l’école adressé aux parents d’élèves. Son titre évocateur sonnait comme une injonction : Partageons !… « Je pense que mes parents ignoraient tous deux exactement cette orientation catholique sociale de son directeur, feu M. Battesti. Celui-ci avait dit à mon père avoir voté Mitterrand et l’avoir regretté lorsque ce président avait voulu supprimer l’école libre, avec la réforme Savary. »

(7) Voir Les Anti-Lumières : une tradition du XVIIIème siècle à la Guerre froide, Fayard, « L’espace politique », 2006 ; Gallimard, coll. « Folio histoire », (édition revue et augmentée), 2010.

(8) France-Algérie, De tragédies en espérance, les grands entretiens d’Emmanuel Alcaraz, Éditions Golias, à paraître en février 2024

(9) Lausanne, E. La Cité, 1958.

Plutôt avocat que procureur

Les curés de Jean-XXIII ont à ce point marqué Emmanuel que lui est revenu ce souvenir d’une célébration de la fête de Pâques. « À un moment donné, j’en pouvais plus. Ils m’avaient donné à tenir une espèce de croix. Mais, franchement, c’était lourd ! La croix, je l’ai presque fait tomber, l’un d’eux l’a rattrapée ». Ma parole, c’était donc un établissement super conservateur ? « Ah non, c’était une école de gauche ! » Comment ici ne pas penser à Mission de Roland Joffé. « Un de mes films préférés, avec une magnifique scène de rédemption à la fin pour Robert de Niro. Avec un Jeremy Irons qui porte si bien la robe et la croix ! »

La Palme d’Or du festival de Cannes en 1986 lui a même donné envie d’aller en Amérique latine ! Emmanuel a ainsi enseigné trois années à Caracas (Venezuela) en tant que jeune enseignant. Le cinéma, catalyseur de ses peines et de ses joies, occupe visiblement une place importante dans sa vie. Ses films favoris, tous réalisés de l’autre côté de l’Atlantique, il aime les citer : Falstaff d’Orson Wells, La prisonnière du désert de John Ford, La vie privée de Sherlock Holmes de Billy Wilder, La fille du désert de Raoul Walsh et Million dollar baby de Clint Eastwood. Restent L’homme qui voulait être roi de John Huston, « dernier grand film hollywoodien d’aventure classique, le genre a ensuite été renouvelé par Spielberg avec sa série des Indiana Jones » et deux films de marins : Les révoltés du Bounty, « j’aime la version avec Brando qui joue le rôle de Fletcher Christian » et Lord Jim de Richard Brooks, adaptation du roman de Joseph Konrad, « que l’on connait peu en France et qui est pourtant un écrivain très important dans le monde anglo-saxon. Son livre Au cœur des ténèbres est la base du scénario de Apocalypse now de Francis Ford Coppola ». Pas un seul film français, peut-on regretter. L’historien, qui dit aller au cinéma au moins une fois par semaine, cite seulement comme référence, parmi les réalisateurs tricolores, Jean-Pierre Melville, « le plus américain de nos cinéastes ». Et quelques autres comme Bertrand Tavernier ou Claude Chabrol, « pour sa critique de la bourgeoisie »…

Lors du passage en 6ème, le fils de Fernand dût laisser derrière lui cette influence portant sur un catholicisme social très progressiste. Dans sa nouvelle école, il s’en apercevra rapidement, les parents de ses camarades recherchaient une forme d’entre-soi pour leurs enfants plutôt que l’ouverture que les pères maristes pouvaient bien apporter aux élèves.

Tout partisan résolu du « camp républicain » qu’il soit devenu depuis, notre homme ne fait jamais dans la mollesse. Du fait d’un esprit « réfractaire » épanoui dès l’enfance, il demeure fermement, « radicalement », attaché à certains principes. Les droits de l’homme, par exemple. « Je serais plus Jaurès que Karl Marx ». La défense des droits du plus faible, aussi. « Ma sympathie va plutôt pour les dominés, les minorités, que pour les dominants. Quelqu’un qui serait victime d’homophobie sur son lieu de travail, je vais le défendre ».

Plutôt avocat que procureur, donc. Position pas si facile à tenir en tant qu’historien dont la tâche, de l’aveu même d’Emmanuel, le rapproche davantage du magistrat que de l’avocat. « On attend d’un juge qu’il rende la justice, peu importe qu’il soit de droite ou de gauche ». Pareil, en somme, pour un historien… « Il faut faire cet effort de dissocier ses opinions de son travail. Le but, c’est quand même de produire un travail scientifique. Dans mon activité intellectuelle, c’est ce que j’essaie de faire ». D’où l’équilibre à rechercher en permanence pour distinguer l’homme de l’historien, sans méconnaître l’homme derrière l’historien.

Cela étant dit, je ne veux pas achever ce texte en ignorant à l’inverse, par-delà l’homme, le citoyen qui, sans faire de l’histoire, s’exprime avec le recul auquel l’habitue au jour le jour la pratique du métier d’historien. Car si les considérations suivantes tiennent compte du caractère scientifique de tout travail universitaire pour lequel l’auteur est tenu à l’impartialité, elles tiennent aussi compte de ce qu’Alcaraz dit lui-même de la discipline qu’il exerce.

Ici, à propos de l’écriture de l’histoire de la guerre d’Algérie et de ses mémoires : celle-ci « n’échappe pas à l’humaine condition de ses historiens, qui élaborent des vérités relatives, en rêvant d’atteindre la vérité absolue, idéal inaccessible dans une lutte non dénuée de grandeur mais perdue d’avance pour reconstituer le passé ». Là, au sujet de l’analyse des justifications fondamentales données par les belligérants : en définitive, celle-là « est bien une affaire d’interprétation renvoyant l’historien à ses valeurs, à sa place dans la cité et à ses choix éthiques ».

Les aspects de la pensée d’Emmanuel sont nombreux. J’en restituerai seulement quelques-uns. D’aucuns jugeront cette liste resserrée peu pertinente à leurs yeux, tant mieux : ce sont les leurs ! Tandis que cette sélection convient à l’homme que je suis en cet automne 2023. Il faut dire que je me suis laissé surprendre au gré de ce que j’ai découvert en lisant Emmanuel Alcaraz et en l’écoutant.

Lire Frantz Fanon autrement

Au sujet du psychiatre et essayiste Frantz Fanon, figure majeure de l’anticolonialisme et inspirateur des études postcoloniales, voici un extrait d’Histoire de l’Algérie. « En France, [Fanon] est assimilé à un prophète de la violence, à cause de son engagement du côté du FLN, pendant la guerre d’Algérie, et aussi à cause de la préface de Jean-Paul Sartre aux Damés de la terre : « (…) abattre un Européen, c’est faire d’une pierre deux coups, supprimer en même temps un oppresseur et un opprimé : restent un homme mort et un homme libre ». Sartre a surtout insisté sur un seul aspect des textes de Fanon en négligeant l’autre lecture possible de son œuvre (…). Plus que le colonisateur, c’est le système colonial que Fanon a voulu mettre à mort pour contribuer à la « désaliénation » des colonisés, mais aussi des colons. Fanon est un des premiers à avoir dit qu’en situation coloniale, la violence du colonisateur est à l’origine de la violence du colonisé ».

Fanon, c’est une lecture que je ne me suis pas appropriée. Je me le demande quand même : sa pensée est-elle une clé indispensable afin de comprendre, à la racine, les maux dont souffre notre société plus de soixante ans après la fin de l’Empire colonial ? Or voilà dévoilées, sous la plume d’un universitaire, une certaine mauvaise foi ayant conduit à marginaliser ce penseur. C’est une bonne nouvelle : la fin du silence sécurise toujours les êtres que les tabous meurtrissent, même à bas degré.

À propos des violences commises par le FLN, j’ai été secoué par une remarque de Jean Sévillia dans ses Vérités cachées. L’essayiste parlait de chrétiens de gauche « engagés dans une cause qui les a amenés à cacher des hommes recherchés pour avoir commis des attentats meurtriers ». Si en tant qu’historien Emmanuel Alcaraz affirme que ces violences peuvent être expliquées, y compris les massacres faisant des victimes civiles jusque parmi les enfants ; en tant qu’homme, il ne les condamne pas plus qu’il ne les approuve. « Je ne suis pas pour faire de la violence, en vue de l’émancipation, une norme valable en tout temps comme font les Algériens dans leurs musées. Mais vu la nature du système colonial en Algérie à l’époque, alors parmi les plus répressifs au monde, il est clair que le gouvernement français n’aurait jamais lâché autrement que sous la contrainte ».

Ce que j’en pense ? Que toute violence n’est pas à mettre au même plan. À cet égard, l’évaluation des responsabilités doit tenir compte des finalités du combat mené : ici, perpétuer un mécanisme de domination à grande échelle ; là, l’anéantir. Elle doit aussi tenir compte des circonstances potentiellement aggravantes. Or, côté français seulement se situaient des forces équipées et expérimentées ; un gouvernement légitime et à ce titre dépositaire d’une autorité morale ; des colons qui n’ont jamais voulu partager richesses et pouvoir, ni même su ou voulu peser politiquement pour contraindre au partage les plus puissants d’entre eux.

Quant au rapport entre le colonialisme d’hier et la situation contemporaine dans les quartiers « sensibles », j’ai rappelé à Emmanuel la teneur de l’appel des Indigènes de la République. À mon sens, dix-huit ans après sa rédaction, ce texte n’avait pas pris une ride (10). « C’est quand même plus dur de s’en sortir, quand on vient de banlieue et que les générations précédentes ont été colonisées, tu ne penses pas ? » Ce soir-là, l’historien me suggérait de mettre un peu d’eau dans mon vin. « La société n’est pas coloniale, mais post-coloniale. C’est-à-dire que la fracture coloniale est absente du système juridique français actuel. On n’applique plus le Code de l’indigénat : il a disparu ». Tout n’est pas parfait, il reste hélas un héritage colonial à travers des pratiques. Mais on n’en est plus au soir du 17 octobre 1961. « La population immigrée en France ne se limite pas aux ressortissants des seules anciennes colonies françaises. Et bien qu’on n’en parle jamais, les mariages mixtes sont de plus en plus nombreux, tandis que les descendants d’immigrés grimpent dans l’échelle sociale. »

Soit.

Quelques semaines plus tard, Emmanuel me fait parvenir le fichier pdf de son prochain livre à paraître aux Éditions Golias, France-Algérie, de tragédies en espérance. L’introduction m’étonne, je crois ne pas reconnaitre le discours que l’historien m’avait tenu précédemment. Le début, ça va : « Notre présent n’est pas très glorieux avec une extrême droite durablement installée dans notre pays dont il est fondamental de mettre à jour les racines historiques profondes en lien avec l’histoire coloniale et postcoloniale », mais là, tout-à-coup, là, c’est comme s’il avait changé son fusil d’épaule, « les immigrés victimes du racisme étant en grande partie les descendants des colonisés ».

(10) Il est toujours consultable en ligne facilement.

Couverture de Histoire de l’Algérie et de ses mémoires des origines au hirak, Emmanuel Alcaraz, Paris, Karthala, 2021

Face aux études postcoloniales

J’en perds mon latin, mais je ne resterai pas coincé avec un tel doute ! Donc j’interpelle Emmanuel, je lui signale la contradiction. Un certain mercredi, on se voit de nouveau, je suis face à lui lorsque je recueille cette réaction : « En 2005, j’aurais pu signer l’appel des Indigènes de la République ; on ne me l’a pas proposé. Mais il faut tenir compte de ce qu’ils sont devenus ». Or, Emmanuel en est certain, ce groupe a basculé dans le racisme. Selon l’historien, pour le Parti des Indigènes de la République (PIR), les blancs seraient forcément méchants et les non-blancs forcément gentils. « Ils sont contre le métissage. C’est quand même un problème ! » Si tel est le cas, en effet, ils ne sont que le pendant de l’extrême droite. « Justement, tu peux écrire ça dans l’article : j’ai discuté avec Alain de Benoist, un philosophe et essayiste parmi les membres fondateurs du Groupement de recherche et d’études pour la civilisation européenne (Grece, cheville de l’extrême droite officiellement fondée à la fin des années 60 dans le but de reconquérir le terrain culturel, Ndlr) ».

« Au début des années 60, de Benoist a fait partie, avec Dominique Venner qui s’est suicidé en 2013 à la cathédrale de Notre Dame de Paris, de l’organisation Europe-Action, qui est aussi le nom d’une revue », poursuit l’historien. Par la voix de de Benoist, cette formation politique revendique avoir, à l’époque, été la première à diffuser un racisme anti-arabe. « Ça, mon exploration des archives de la revue Europe-Action le confirme. Il faut préciser qu’Alain de Benoist dit avoir évolué depuis. S’il assume son passé à Europe-Action dans les années 60, puis au Grece, il ne se réclame plus du racisme biologique. Il demeure toutefois un idéologue et un penseur d’extrême droite critique à l’égard des idéologies universalistes – libéralisme, marxisme, christianisme -, à rattacher à la révolution conservatrice allemande (11)».

Et le rapport avec les Indigènes de la République ? « Alain de Benoist m’a dit : « Les Indigènes de la République sont un groupe que j’aimerais rencontrer parce qu’ils ont des idées intéressantes sur la race et l’histoire » ». Là, c’est un marqueur assez sûr. Dommage. Ainsi s’effondre comme un château de cartes ce que j’avais présumé sans jamais le confronter à la réalité. Les fameux groupes de parole réputés « interdits aux blancs », je les imaginais comme autant de sas protecteurs temporaires utiles à leurs membres pour se serrer les coudes. Et ainsi préparer leur insertion dans une société en cours de métissage… pas pour empêcher ce dernier.

Le samedi suivant, précisions de l’historien : « Il y avait en fait plusieurs groupes plus ou moins radicaux au sein des Indigènes. Certains étaient sur la position théorique des « sas protecteurs temporaires » que tu énonces. Ceux-ci sont partis. D’autres étaient sur le strict rejet de tout métissage en pratique ». Et ceux-là sont restés… Bigre. J’ignore combien de temps tiendra ce quelque chose qui malgré tout résiste en moi, peut-être du fait de mon propre esprit réfractaire. Disons que j’estimerai ce sujet clos lorsque je me serai confronté à l’expérience de quelqu’un qui sera passé par un de ces groupes.

En attendant, je sais, on me dira que j’exagère, que je mélange tout. Mais moi, je ne peux m’empêcher de penser que, d’une, se réunir sur une base commune puis retourner à la vie ordinaire de chaque jour, les catholiques que l’on dit « envoyés dans le monde » à la fin de chaque eucharistie connaissent bien cela. De deux, il m’est resté gravé en mémoire, aussi malheureuse et regrettable soit la réalité qu’elle décrit, une opinion de Pap Ndiaye, ancien ministre de l’Éducation nationale. « Même s’il est évident que la « race » n’existe pas d’un point de vue biologique, force est de constater qu’elle n’a pas disparu dans les mentalités : elle a survécu en tant que catégorie imaginaire historiquement construite, avec de puissants effets sociaux », explique l’auteur de La Condition noire, dans un entretien au Monde en 2019. « Même si l’intention est louable, abolir la « race » dans les sciences sociales ou la Constitution ne fera pas disparaître les discriminations fondées sur elle ». Avis d’Emmanuel Alcaraz sur cette opinion de Pap Ndiaye : « Il s’agit d’une analyse plus scientifique et plus nuancée que celle des Indigènes qui l’ont forcément critiquée ».

En fait, quarante-huit heures plus tôt, c’est-à-dire dès le jeudi, je recevais ce mail d’Emmanuel. « Complément par rapport à ma réponse sur les Indigènes de la République : il y a incontestablement une évolution négative avec l’abandon de valeurs universalistes, avec un antisionisme radical qui peut être interprété comme une forme d’antisémitisme, des liens entre le Parti des Indigènes de la République (PIR) et des associations proches des Frères musulmans. Beaucoup de militants ont quitté le mouvement. Leur publication que j’ai dépouillée, l’Indigène de la République, est très critiquable ». L’historien affirme ne pas être sur la ligne du politologue Pierre-André Taguieff, lequel est hostile à toute prise en compte du fait postcolonial. « Mais je ne suis pas non plus sur la ligne des décoloniaux. Je partagerais plutôt les vues de mes confrères, les historiens Pascal Blanchard et Nicolas Bancel du groupe de recherche Achac, tout en pointant les limites théoriques des « postcolonial studies », notamment une tendance à l’essentialisation. Ces limites ont bien été montrées par Jean-François Bayart, un politologue très important au sein de la maison Karthala (12)».

Pour Emmanuel Alcaraz, la fracture coloniale est une métaphore de la situation vécue par les habitants des quartiers populaires dont beaucoup descendent des colonisés, mais qui ne vivent plus en 2023 dans une société coloniale, même si subsiste un héritage. « Le contrôle au faciès, cela existe ». Cette métaphore revêt une dimension symbolique forte au moment des émeutes dans les banlieues en 2005 et au moment des attentats de 2015 contre Charlie Hebdo et contre le Bataclan. « La situation des habitants de ces quartiers, qui sont discriminés par une partie de la population française en dépit des efforts des fonctionnaires qui travaillent au quotidien dans ces espaces urbains marginalisés, explique en partie pourquoi certains jeunes de ces quartiers sont tentés par l’islam politique ». Un tel phénomène reflète surtout, aux yeux de l’historien, l’échec de nos politiques qui ont été incapables de mener des politiques économiques, sociales, urbanistiques et d’éducation afin de mieux « inclure » – l’historien préfère ce terme au verbe « intégrer » –, des populations aux référents historiques et culturels divers. « Le choix des termes est important, insiste Emmanuel. En effet, les politiques inclusives sont volontaristes. Elles cherchent à prendre en compte les spécificités des populations à inclure dans le creuset français. Alors que les politiques d’intégration exigent des efforts immenses de la part de populations pauvres aux référents culturels et historiques variés dans des quartiers populaires qui sont des aspirateurs de la pauvreté ».

Je relis le paragraphe précédent. Je suis d’accord avec ce qu’y dit Emmanuel. Je préciserais que, pour moi, un signe particulièrement frappant de la permanence des discriminations est l’existence des collectifs qui demandent « justice pour Adama », « justice pour Théo », etc. On me reprochera sûrement de pécher par naïveté, mais c’est ainsi : dans un pays où les discriminations n’existent pas, nulle besoin de réclamer « justice » pour les victimes des violences policières. Quant aux contrôles au faciès, hélas, on sait très bien, maintenant, que quelques fois ils tournent mal, au point que mort s’ensuive – une honte absolue au pays des droits de l’homme. Et ce, fort malheureusement, depuis des années – ce que l’on sait moins. Cette réalité, je l’avoue, est devenue un peu obsédante pour moi parce que je ne la comprends pas – d’où mon souci de recourir à mon tour à l’histoire – et parce que je refuse de m’y résigner…

« Quant au populisme sécuritaire des Sarkozy, Marine Le Pen et Zemmour, reprend l’historien, il n’est que l’expression la plus manifeste de l’échec de nos politiques publiques ». Emmanuel n’est pas pour autant un partisan du laxisme : « La loi est la même sur tout le territoire de la République. Lorsque je vois les affrontements entre les gangs DZ Mafia (essentiellement composé de Franco-Algériens) et Yoda (essentiellement composé de Franco-Subsahariens) pour le contrôle du trafic de la drogue dans les quartiers Nord de Marseille – 47 morts en un an en 2023 -, je comprends bien que la place de ces « petits Escobar français », dont les chefs vivent à l’étranger en Algérie et aux Émirats arabes unis, est en prison. Mais le film Bac Nord (Cédric Jimenez, 2020) ne reflète en rien la situation des quartiers Nord de la deuxième ville de France. C’est une production qui a pour but de créer une demande pour ce populisme sécuritaire et qui s’adresse à des gens n’ayant jamais vécu ou travaillé dans ces quartiers, où il se passe aussi des choses très positives que les médias ne montrent pas ou peu (13)». Qu’est-ce qui a poussé Emmanuel à cette conclusion ? Ses travaux de recherche historique, ainsi que son vécu professionnel d’enseignant dans le secondaire dans une douzaine d’établissements publics avec des publics variés, sur plus de 20 ans, aussi bien en banlieue, que dans le périurbain, que dans des établissements de centre-ville en France et à l’étranger. « Et non pas le suivi d’une ligne idéologique, ce qui est le propre des militants ».

(11) Avec des acteurs tels que Oswald Spengler, Ernst Junger et Armin Mohler.

(12) Les études postcoloniales. Un carnaval académique, Jean-François Bayart, Paris, Karthala, 2010

(13) Quelques exceptions notables existent, toutefois. Notamment, d’une part, l’émission Pas 2 quartier sur France 24, présentée par Ségolène Malterre et Wassim Nasr, dont plusieurs éditions sont consacrées à Marseille. D’autre part, le travail du photographe Anthony Micallef, soit le récit d’une année au collège Jacques-Prévert (13ème arrondissement de Marseille), publié cet automne dans la revue de photojournalisme 6 Mois, ainsi que dans l’ouvrage collectif Le bal des rejetons Un voyage photographique en France.

Dans le creuset français

Précisions sur le conflit au Proche-Orient. « À titre personnel, j’ai toujours considéré que la légitimité de l’État israélien était le droit international par le vote des Nations unies. Bien entendu, j’ai toujours été un défenseur du droit des Palestiniens à avoir un État, mais je considère que le Hamas est une organisation terroriste, contrairement à Jean-Luc Mélenchon ».

Je laisse encore à Emmanuel deux mots pour la fin. Sur les rapports entre colonialisme d’hier et racisme d’aujourd’hui. « Indéniablement il y a parmi les victimes du racisme, encore aujourd’hui, beaucoup de descendants d’immigrés qui viennent des anciennes colonies, mais pas seulement. Autrement dit, on ne peut expliquer le racisme uniquement par le fait colonial ou l’histoire postcoloniale ». Et sur le racisme d’aujourd’hui et l’extrême droite. « Ce qui crée le racisme, c’est l’altérophobie. Ce que Freud appelait « le narcissisme des petites différences ». Ça, ça existe indépendamment du colonialisme. Qu’est-ce qui alimente le Front national de Marine Le Pen ? C’est le rejet de l’autre. L’extrême droite veut un pays homogène sur le plan des valeurs, où l’on est à peu près tous les mêmes. Elle ne veut pas d’une France multiculturelle ».

Selon toute vraisemblance, cette famille politique ne voudra pas non plus d’un homme comme Emmanuel Alcaraz – moi, si. Lui ne se contente pas de la combattre du haut d’une posture morale la condamnant : il pointe ses contradictions, déconstruit son discours et ses racines. Et il développe ce qu’est, pour lui, véritablement, être français. C’est-à-dire adhérer à un nationalisme républicain ou à un patriotisme ouvert sur l’autre, faisant des Français la « grande nation » de la Révolution française qui a inspiré la Déclaration universelle des droits de l’homme et une terre d’accueil pour les étrangers. « Hélas, m’a-t-il dit, la loi sur l’immigration, tout récemment adoptée à la suite d’un compromis entre la Macronie et la droite dure, va contre ces principes ».

Le paragraphe précédent s’inspire d’une réponse donnée par l’historien à la journaliste Stéphanie Hartmann qui l’interviewait en 2022. « Grâce à cette mise en contact de cultures différentes dans le creuset français, l’identité nationale peut se réinventer sans cesse », y poursuit Emmanuel dans les colonnes du Quotidien d’Oran. Elle n’est « pas figée et immuable comme le voudraient les Zemmour et les Le Pen qui essentialisent et dénaturent le génie national français en inventant des boucs-émissaires et des ennemis intérieurs imaginaires et stigmatisant des populations ».

Voilà quelques traces du sillage que laisse l’universitaire derrière lui au gré de nos échanges. Cette route, lui-même l’a empruntée dès le jeune âge, alors à la mesure de l’enfance. Lorsque Fernand Alcaraz déposa son fils sur ces rivages volcaniques, à la découverte de son propre magma interne. Ensemencé deux fois, par son père biologique, puis par diverses institutions du catholicisme social, le garçonnet put devenir un jeune-homme, puis un homme qui choisit de faire de l’histoire. Quelqu’un dût-il voir que cela était bon ? Moi, j’en invalide une vielle légende comorienne. Diable, non ! Il n’y a pas de mauvais génie sur le mont Karthala.

QUELQUES DATES

1976 : Emmanuel Alcaraz naît à Toulon, il y fréquentera l’école primaire Jean-XXIII.

1997 : Diplômé de Skema business school et licencié en histoire.

1999 : Diplômé de l’Institut d’études politiques (IEP) d’Aix-en-Provence et obtention d’une maîtrise d’histoire à la faculté de la même ville.

2000 : Diplôme d’études approfondies (DEA) en sciences politiques à l’IEP d’Aix-en-Provence sur le Vénézuela de Chavez.

2001 : DEA d’histoire des idées politiques à la faculté de droit d’Aix-en-Provence.

2001-2004 : Enseignant au lycée français de Caracas (Venezuela).

2004 : Capès d’histoire et de géographie et stage dans les quartiers nord à Marseille.

2005-2012 : enseignant au lycée Marie Curie de Nogent-sur-Oise.

2006 : mariage avec Aicha Mecheri – deux enfants : Samy (16 ans) et Nail (12 ans).

2006-2012 : thèse sur les lieux de mémoire de la guerre d’indépendance algérienne sous la direction de Benjamin Stora.

2012-2018 : enseignement dans divers établissements dont le lycée français et l’Université de Tunis.

2017 : Publication des Lieux de mémoire de la guerre d’indépendance algérienne (Karthala), préfacé par Aissa Kadri.

2018-2022 : enseignement dans divers établissements de l’Oise.

2021 : agrégé d’histoire et de géographie ; publication de Histoire de l’Algérie et de ses mémoires, des origines au hirak (Karthala), préfacé par Guy Pervillé.

2022 à aujourd’hui : enseignement au lycée Jean Monnet de Crépy-en-Valois et chargé d’enseignement à Sorbonne Université (histoire du Maghreb et du Moyen-Orient contemporain). Prépare une thèse d’habilitation à diriger des recherches, en vue de la réalisation de son troisième livre, à Sorbonne Université.

L’Algérie: de l’Indépendance à nous Jours- Entretien avec Emmanuel Alcaraz, conduit par Alex Gamon

Le Blog d’Emmanuel : http://www.emmanuelalcaraz.com/

Un immense merci à Emmanuel pour sa précieuse collaboration à la naissance de ce portait mais aussi pour sa gentillesse et sa patience !